「組織コーチング」スキルとは、ティール組織を導入、もしくはオレンジ組織の組織構造を「ティールの価値観」で改善するときに必要となるスキルです。

よく聞く「(パーソナル)コーチング」は、個人を対象に目指す目的地に導くスキルですが、組織コーチングは組織のしくみと構成員を含む、組織全体を対象にコーチングを行います。「コーポレートコーチング」という名称で関連書籍もあります。

「組織コーチング」スキルはティール組織導入時に必要

ティール組織導入時に必要となるスキルは、相互コミュニケーションスキル、つまり、相手を気遣い尊重し協働関係を築けることが最重要となります。

しかし、オレンジ組織に慣れた大部分の人は、ティール組織の導入時に頭で分かっていてもついオレンジ組織の価値観で対応しがちです。導入前に研修を受けたとしても、長年の経験で先入観として競争することが身体に染みついていて、実践では習ったように行動できません。競争や合理性が絶対であり、職場の人間関係を大事にすることは二の次なのです。

この相互コミュニケーションスキルは、コーチングのスキルを勉強することでかなり向上します。質の高い会議を行うために工夫したホールシステムアプローチを使うなど、いろいろティール組織のパイオニア企業から見習う改善のしくみがありますが、理想は会社の構成員全員がしっかりとコーチングのスキルを身に付けることです。

ご存知と思いますがコーチングについて簡単に説明します。

「(パーソナル)コーチング」との違い

野球チームにいるコーチとは、スポーツの技術を教える人であり、本当は「コーチ」でなく「インストラクター」です。「インストラクター」は技術を教え、「コーチ」は目標達成の手助けをします。

野球チームにいるコーチとは、スポーツの技術を教える人であり、本当は「コーチ」でなく「インストラクター」です。「インストラクター」は技術を教え、「コーチ」は目標達成の手助けをします。

「コーチ」という言葉はもともと「馬車」のことです。人や荷物を載せて、目的地まで連れていってくれる乗り物を「コーチ」と呼んだことから由来します。

パーソナルコーチングは個人の目的地まで、組織コーチングは組織の目的地まで導くことが仕事です。パーソナルコーチングの場合は、目標設定までのプロセスが重要であり、最初はゴールも道筋も分からない状態からスタートして望む目的地を明確にし、伴走します。

組織コーチングの場合は、最初にゴールが明確になっている場合が多く、組織構成メンバーそれぞれのゴールとの整合性を考慮した上で、組織のゴールや道筋を修正していきます。

また、組織における集団の雰囲気の改善、組織内社員個々のコーチングスキル向上もサポートします。また、組織のゴールを明確にイメージできることが要求されます。

このスキルは、オレンジ組織の上級マネジメント層に要求されるコンセプチュアルスキルに相当します。コンセプチュアルスキルとは、ロジックを超えたひらめきを元に、様々な知識や情報などの複雑な事象を概念化し、物事の本質を把握する能力のことです。多面的視野、俯瞰力、洞察力といったものも要求されます。「優秀なごく一部の経営者」が持っている実践的なスキルです。’80年代は多くの社長が持ちえたスキルであり、社員にゴールイメージを伝え、導けたと言われます。

パーソナルコーチングでは、相手がゴールをイメージできることを手伝うことでしたが、組織コーチングでは、コーチ自らが経営目線でゴール時の組織環境や日常を想像し、そこに至るまでの「不確定な道筋」を描き、組織メンバーと話し合うたたき台にします。

組織内の個々人は自分の仕事に直結した周囲については多少イメージできるかもしれません。しかし、会社全体の雰囲気、日常を俯瞰的にイメージすることは難しいと思います。

それを補うのがホールシステムアプローチです。関係者が集まり、それぞれの専門分野、得意分野で意見交換し、組織としての全体性を高めます。それをファシリテートする人も、組織コーチングスキルを持った人が行えばより効果的です。

なぜティール組織を導入するときにコーチングスキルが必要なのかを説明する前に、ティール組織を成功させる要素を説明します。

ティール組織導入を成功させるための4つの必須項目

ティール組織が最も優れた組織である理由は、自主経営、上司のいないフラットな組織という点です。その下支えとなる全体性、存在目的の方が重要な要素ですが、見た目で分かりやすくマネし易いのは自主経営です(表面上だけ真似て失敗する例が多い)。

ティール組織が最も優れた組織である理由は、自主経営、上司のいないフラットな組織という点です。その下支えとなる全体性、存在目的の方が重要な要素ですが、見た目で分かりやすくマネし易いのは自主経営です(表面上だけ真似て失敗する例が多い)。

その環境を整えることで、働く社員は、日々周囲から良い刺激を受け育っていきます。「組織が人材を育てる」という画期的な環境です。起業精神旺盛な人でないと辛い面はありますが、一定のスクリーミングを経て(EQが)優秀で前向きな人材だけが残ります。(この点はオレンジ組織よりある意味厳しい環境かもしれません)

管理職や間接部門も劇的に削減でき、EQの高い精鋭集団となります。ただ、必ずしもフラットな環境にする必要はなく、従来ながらのピラミッド組織でも実現は可能です。(この場合、別のコストが掛かりますが)

形が問題ではなく、下記の4つの要素が必須なのです。

1.社長のやる気

社長自身がティール組織の環境「フラットな組織環境」という形だけでなく、そこにいる社員の日々の気持ちまで想像し、本当にその環境を実現したいと思うこと、「まさしくそれが自分が求めてきた日常だ!」と心底思えなければ、目指してはいけません。

もし、最初に少しでも迷いがあるのなら、「権力を捨てる」ことはせず、オレンジ組織からグリーン組織に、少しずつ「権限委譲」をしていけば改革の失敗を防ぐことができます。「ティール組織を目指す」と宣言してしまい一般社員の学習が進むと、社長の迷いが透けて見え、社員のやる気が失せるからです。

2.経営陣の賛同

社長にやる気があったとしても、会長や先輩にあたる役員たちの賛同が得られないことが後に大きな障害となります。実はこれが一番大きな問題です。最初は総論賛成で特に反対せずに活動がスタートしても、オレンジパラダイムの視点の反対派経営陣を黙らせる要素は「利益や合理化」でしかありません。顕在化してる様々な弊害への解決策を含めて説明しても、俯瞰力の不足というより全体性の欠如で話が全くかみ合いません。

「数値化出来ない成果」が視えない、例え見えていても意識/無意識で認めたくないのです。認めれば今まで信じて生きてきた自己の拠り所を否定することになるからです。冷静さを欠いた議論をしかけてきます。オレンジとティールの価値観の違いのせいであり、共存は無理でしょう。

(無知は強いのです。下位レイヤーのオレンジパラダイムの価値観で生きている相手と議論しても残念ながら勝てません。合理性と数値化が正義と信じ、(自分勝手な部分の)感情を排している人と感情面の共感を得ることは至難の業です。

相手の嗜好に沿ってご機嫌を取る行為しか残された手はないのですが、そこまでして関係を継続することは人生の浪費でしかありません。Z世代の時代まであと20年待つしかないのかもしれません。)

ティール組織にとって利益を上げることが目的ではありませんが、結果的に利益はオレンジ組織より出るので心配はありません。但し、ある程度オレンジパラダイムの役員の合意を得る戦略(反対派役員を納得させるよう、見える数値をがんばって上げる)をとります。

このように短期成果を出すには、オレンジ組織的アプローチである「外部から強圧的リーダーシップのリーダー人材を採用する」方法が絶対的に有利であり、この方法を対立役員が持ち出した場合は、残念ながらティール組織導入は諦めてください。

ティール化組織改革を社長が推進する場合、一番の敵は反対派経営陣、二番目の敵は反対派管理職、一番の味方は一般社員、2番目の味方は賛成派経営陣です。

ティール組織化を最終ゴールに設定したいと思っても、反対派経営陣を黙らせ活動を成功させるためは不本意ながらグリーン組織で情意評価を盛り込んで、「見える(数値化できる)短期的成果」を目指すことを最終ゴールにした方がいいかもしれません。

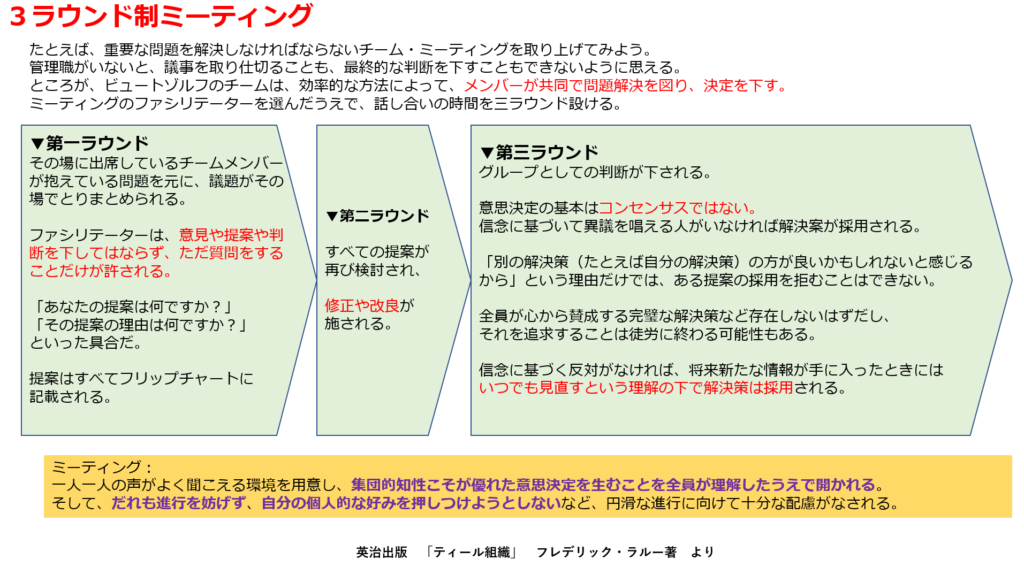

3.自主経営を維持するための「紛争の解決」のしくみ

自由と責任はコインの裏表です。「互いを気遣う相互コミュニケーションルール」、「仲間たちが守るべき原則」をしっかり作るだけでなく、守らないといけません。

これくらいはいいだろうと自分は思っても、相手の認識は違っているかもしれません。そのグレーな部分を曖昧にせずに自分の考えを声に出して相手に伝えないといけません。ルールを守れない人を放置するわけにはいけません。

ティール組織では曖昧さを無くすことで全員の居心地の良さを実現しています。一部の人だけが心地良い環境は、その他の人には堪えがたい環境かもしれないのです。多くの人が心地良いと感じる環境を維持するためには、各自が努力し続ける必要があり、時には厳しさも必要です。

ハイコンテクスト(≒暗黙の了解)文化、村社会の日本人には苦手な分野です。人の入れ替わりの少ない組織では、先々気まずくなるのを防ぐために何事もはっきり言わず、うやむやにして無難に過ごすのが普通です。自分の意見を言えること、おかしいと思うところははっきり言う風土が必要です。

ティール組織を本気で目指すのなら最初からきっちりしくみを整える必要があります。もし社長が仕切るピラミッド組織の形を残して「ワンマン社長ティール組織」or「暫定グリーン組織」を目指すのなら少しソフトなルールにして古風な人々の拒否反応を抑えることができます。

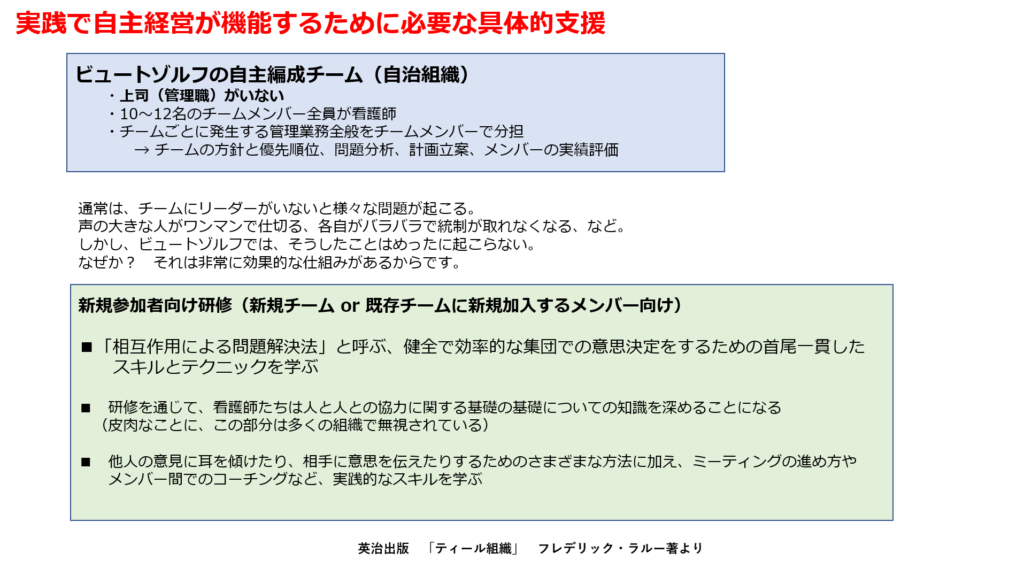

4.人と人との協力に関する基礎の基礎についての知識を深め遵守する

「先入観なしに相手の話を良く聴く」、「相手の立場になって考える」、「相手の欠点を探し反論し打ち負かすのではなく、相手を理解しよう、意義を見出そう、協力できるできるところを探す」といった基本的な考え方、接し方、振舞い方を徹底させます。「横に自分の家族がいても恥ずかしくない言動を取ること」が基本です。

そして、組織で決めたマナー、互いが気持よく協働する環境を維持することが出来ない人に、はっきりと「そんな振舞いをしたら迷惑だ。」と丁寧な口調でハッキリ注意できることが必須です。

当たり前のことです。学校や新人研修で何度も繰り返し教えられた基礎的なことですが、オレンジ組織では全く実践されていない慣行です。

こんな基礎的なことが出来ていない人、もしくは意図的に無視する人でも、オレンジ組織では上司に気に入られたり、「利益」を出せば良い人事評価を得て昇進していきます。悪い手本を目の前にして若手社員も真似をします。そんな裏表のある人達で職場は溢れています。

自由な発想で良い商品を生み出そうと希望に燃えていた人達もいつしか感情を殺し、仮面を被り処世術を身に付けます。ティール組織では仮面を被ったままでは仕事が出来ない環境を作り、オレンジ組織の慣行に染まった人達を生き返らせます。

どうしても協働の体制で働きたくないという人は、組織を去るしかないところまで徹底します。

理想は、コーチングスキルを持ったプロジェクトマネージャー

つまり、前出の3と4において、人と人の協力に関する基礎の基礎の研修が必要です。3は会議のしくみがある程度サポートしますが、4においては、コーチングスキルと被る部分が多いのです。

つまり、前出の3と4において、人と人の協力に関する基礎の基礎の研修が必要です。3は会議のしくみがある程度サポートしますが、4においては、コーチングスキルと被る部分が多いのです。

コーチングスキルを学ぶと人間性が様変わりします。私の経験ですが、コンサルタントの集まりとプロコーチの集まりに参加したときにはその雰囲気の違いが如実に現れます。コーチの集まりはとにかく和やかで、傾聴の習慣が身に付いているので会話するのがとにかく楽しいのです。

また、実際にティール組織を導入するときに専任で内部or外部の人に任せる場合、その役職名は、「〇〇導入事務局長」とか「〇〇プロジェクトマネージャー」とか言います。その業務内容は下記のとおりです。

・経営陣の仕事の肩代わり(あくまで中立で情報収集のみ)

・現場チームの話し合いの準備作業

・経営陣同士や、経営陣と従業員でおこなわれる協議内容を文書化

・プロジェクトのフォローアップ

・導入時に必要となる新たな知識やスキルを先行して学び、実践し、普及させるサポートを行う

・必要な場合はアドバイスを提供して、その後の段階を進める

このプロジェクトマネージャーも組織コーチングのスキルは必要です。

まとめ

1.うわべのコーチングスキルでは効果が出ない

コーチングスキルを正しく理解し、身に付けることは、オレンジ組織、ティール組織に関係なく劇的に職場を良くすることになります。

但し、パーソナルコーチング、組織コーチングに共通しますが、「ゴールは現状の外側に設定する」ということを「単純な進捗管理」と混同しないこと。ゴール設定した時点では、ゴール達成に至る道筋など見えないのが当たり前です。スタート時に「ゴールを達成した自分の状態をリアルにイメージしましょう(注)」、「そこに到達するためのスケジュールや中間目標を設定して、ステップバイステップで進みましょう」は間違いです。今までの固定概念、先入観(メンタルモデル)を、視点を変えることで再構築する作業が必要です。そこで初めて新たな気付きが生まれるのです。

注)最初に想像できるのは「感情」のみです。そこに至る道筋の詳細は分からないが、目標達成時の嬉しいとか満足感とかの感情を、現時点で想像できる範囲でリアルにイメージして味わうのです。

2.全員の理解が必要だが先行チームを作るのも一策

全員参加で進めましょう。但し一部メンバーは多少先行した方が良い場合があります。その人は組織コーチングスキルが必須となります。(全員の基礎力が高い場合は全員参加で)

3.正しいコーチングスキルの習得は今後必須になる

理想は社員全員がコーチングスキルを身に付けること。人との会話、会議や職場の雰囲気がまるで変わります。将来マネジメントのスタイルが今のオレンジパラダイムからティールパラダイムに切り替わる時期が必ず来ます。AIを導入し合理性を追求したコミュニケーションを考えると必然のことです(強圧的リーダーシップはサーバントリーダーシップより倫理的に劣るという理由でなく、合理性で劣るからです)。その前に大手に隷属した中小企業が淘汰される波乱の時期を経てのことですが。

コメント