優秀な一部マネジャーが仕切り、その他の一般社員たちが支える。間接部門にもプライドの高いスペシャリストを配し、分業体制にする。そんな効率重視の組織マネジメント手法を欧米から導入し、組織の体力まで奪うコストカットを始めてから30年が過ぎようとしています。過去を振り返り、今後どうするべきかを考えてみます。

日本独自の組織マネジメントスタイルの崩壊

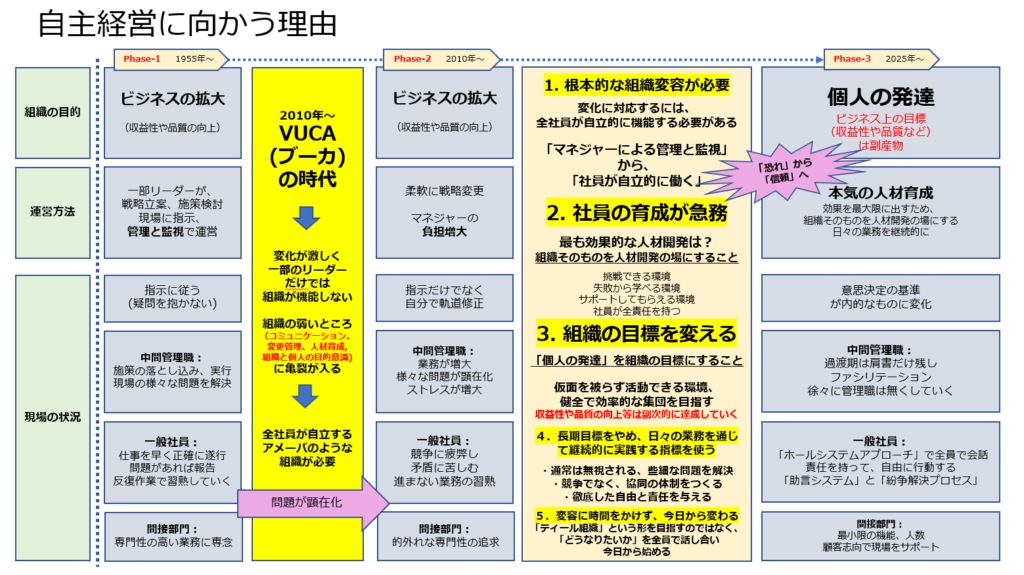

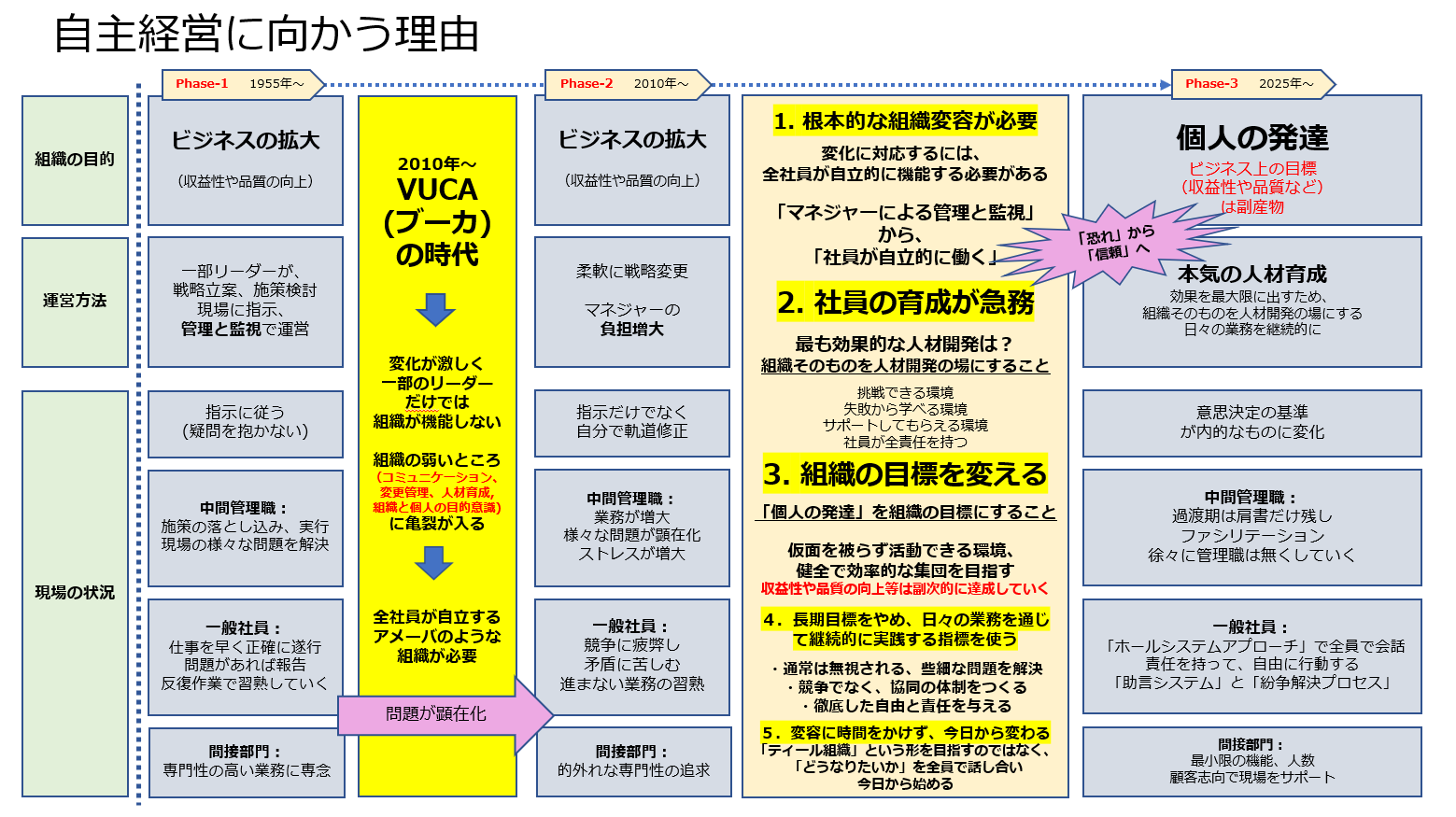

もうはるか昔になってしまいますが、1955年からの高度成長期に確立した日本的組織マネジメントの慣行は、バブル崩壊で勢いのなくなった1990年代から徐々に崩壊していきました。

団塊の世代を中心に強引な組織慣行で運営していた当時のマネジメント方法は、2010年以降のVUCAの時代に通用するとは思えませんが、人材育成の手法としては日本の文化に合った効果的な手法だったと思います。

組織の目的を「ビジネスの拡大」に集中し、社員全員が一丸となり頑張ったのですから全体性という意味では時代性にも合い、高い生産性を維持していました。

ただ、この時の日本流の組織マネジメントがうまく機能した理由には、下記のようなプラス要因がありました。

終身雇用+社会保険で将来を保証されていた

一旦就職すれば定年まで安定した暮らしが保証され、安心して仕事に励めた。上司に逆らわずに堪えることが出来た。

仕事の変化が緩やかだった

世の中の変化が少なく、ひたすら目の前の仕事に集中出来たため、真面目にさえやれば良かった。

判断に苦しむ難題を突き付けられることも少なく、プレッシャーによる過度のストレスをかけられることもなかった。

昇進してもポジションに空きがあった

団塊の世代(70~74歳)を中心に理想的なピラミッドになり、今の団塊ジュニア(45~49歳)をピークに減少していきます。

上司が適度に少なく、1970年頃から団塊世代は頑張れば同期で何人かは上層部に上るチャンスがあり、出世競争に明け暮れました。彼らの良くも悪くも強引な組織慣行は、2010年代にパワハラ、セクハラ、働き方改革で消えていきました。

正規雇用社員が多かった

1990年に2割だった非正規雇用は今や4割近くまで達する。様々な理由がありますが生産性低迷の理由と言われています。

それらの環境がすべて2010年代以降崩れてきました。元々、自立心や創造性豊かな人材を育成する環境になかった日本の学校教育は、自立した社会人として送り出す機能を全く果たさず、就職してから各企業にて現場で育て上げていました。

現場で新人の面倒を見ていた、世話好きで組織の隙間を埋めていた苦労人の社員達をリストラし、ますます新人は生き残りにくくなりました。

現場と切り離した環境(研修室など)で座学を習っても、現場で応用できなければ時間と費用の無駄です。やり過ぎたコスト削減で筋肉まで削られ、生産性を競争させられ、心も萎えてきます。

仕事が出来ても人間性に問題のある先輩を見習えというのでしょうか?

仮面を被る(=心に蓋を閉める)行為はマネジャーだけでなく、全社員がするべきなのでしょうか?

マネジャーとして一人前になることの難しさ

一人前のマネジャーとは、「職場で仮面を被って雑念を払える人」のこと?

いつでも自分らしく生きたいと思ったら、職場でどう振舞えばいいのでしょうか?

かつて、パワハラという言葉を聞かなかった頃、社会人として責任ある振る舞いとは、納期が迫った仕事をこなすために徹夜も厭わないことでした。

リーダーとして仕切るだけでなく、メンバー達の隙間を埋めるようなサポート業務もこなし、限界まで疲弊する毎日を過ごしても、無事納期に間に合わせ出荷出来たときの喜び、それは「仕事の醍醐味」でした。

ただ、ふと思うのです。

目の前の仕事に自分を適応させて全力で頑張ること、それは自分らしく生きることと矛盾しているのではないか?

「自分のやりたいこと(本来の自己)」と、「求められていること(役割の自己)」をどう両立するのか?

リーダーシップ開発において、実際には二者択一ではなく、乗り越えていくものである、という考え方があります。高いパフォーマンスを発揮しているリーダーは、本来の自己と役割の自己が高い次元で統合されている。

つまり、優れたリーダーは常に自然体で振る舞い、その人が担うべき役割も果たしているということです。

リーダーとしての経験を積んでいくほどに下記のような意識の変化があります。

・より俯瞰的な視座の高さで先を見越し、煙が出る前に対処できるようになる

・トータルのスキル向上により、より有利な対応、より自己の信念に沿った対応が可能になる

・自分を信頼する力の強さや言行一致の行動で、周囲から信用されるようになる

・経験の積み重ねにより、プレッシャーへの耐性が階段を上がるように段々高くなっていく

・自分の立場や苦労している自分の状況を離れたところから見ているような、「客観視」が出来る

・現状の「求められている役割」の上を行く、「求められそうな、(多少妥協した)自分のやりたいこと」を提案できるようになる

つまり、完全に一致せずとも、本来の自己と役割の自己が近づいてくるのです。

本来の自己を変える人、役割の自己を変えさせる人、人それぞれのやり方があるでしょう。

それぞれのやり方で2つを一致させていくことで、高いパフォーマンスを発揮する確率が上がります。そして、組織においてメンバーを牽引するリーダーとなります。

ただ、2010年代以降、変化の激しいVUCA(ブーカ)の時代に突入し、リーダーのマネジメントのみでやっていけていた状況が崩壊しつつあります。今後は、リーダーだけでなく、組織に属するすべての社員に同様のパフォーマンスの向上が求められます。

それを全社員がどう習得するか? 研修室の座学では無理でしょう。

組織を学習の場にすること

以前の職場は年間40時間の好きな研修を受けられたので、最初は喜んだのですが、いざ受講してみると、費用対効果において微妙な気持ちになりました。

それは私の場合だけかもしれませんが、テキストを読めば済むことが8割ぐらいで、役に立つノウハウは1~2割に過ぎなかったのです。やるなら完全なプライベート形式でカスタマイズするか、現場で人間的に尊敬できる先輩に相談するのが効果的かと思っていました。

そんなとき、「なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか」(ロバート・キーガン/リサ・ラスコウ・レイヒー著 英治出版)を読んでいると同じことが書いてありました。

幹部向けのエグゼクティブ・コーチング、有望人材の育成プログラム、メンタリング、企業内大学、職場を離れて実施するオフサイト研修や合宿研修、リーダーシップ開発などは、それぞれ異なる取り組みに見えるかもしれないが、ある共通する有害な特徴をもっている。その点で、これらの施策はすべて、能力開発に関する20世紀的なアプローチと位置づけられる。

その有害な共通点とはなにか?

第1は、継続的ではなく、ときおり期間限定で提供されること。

これでは頻度も強度も不十分だ。人を真に成長させることの難しさを考えれば、あまりに弱々しいはたらきかけと言わざるをえない。

第2は、「特別」なものであることだ。日常の仕事とは切り離された活動になっているのだ。

そのため、学習成果の移転とコストの両面で難しい問題が生じる。仕事と離れた場で強力な学習が後押しされたとしても、そこで学んだことを、以前と変わらない職場で実践するのは至難の業だ。それに、研修そのものにかかる費用と、研修中に社員が業務を離れることのコストを両方負担し続けるのも容易でない。

第3は、対象がメンバーのごく一部に限られること。

たいてい、5~10%程度の「高い潜在能力の持ち主」とみなされた社員しか参加しない(ほかの90~95%の人の能力を否定するに等しい)。

第4は、これが最も重大な問題なのだが、開発の対象が組織ではなく個人に限られる点だ。

20世紀型の人材育成法では、組織がメンバーの能力を大きく高めたければ、組織外の新しい要素を「付け足し」て与えるべきだと考えられている。コーチやメンターを雇ったり、研修プログラムや講習会を実施したりする。これでは、組織自体はまったく変わらない。言ってみれば、ガソリンの性能は強化されても、エンジン自体は同じままなのだ。

ロバート・キーガン/リサ・ラスコウ・レイヒー著 英治出版 「なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか」P19より

注)ここでいう「20世紀型の人材育成法」は、文脈から「古臭いダメな育成法」の意味です。

つまり、研修室の座学はやめて、現場で日々実践しながら学ぶことが一番なのです。

現場を効果的な能力開発の場にする方法は、12名以下のチームを作り、そのチームに仕事の全責任を委譲することです。決して放任ではなく、求められれば助言をし、適切なサポートをします。

彼らは日々の仕事のなかで悩み、失敗をしながら成長していきます。

個人の発達を組織の目標とする

本当に大切なことは何でしょうか?

ビジネス上の収益が一番でしょうか?

確かに、収益が上がらなければ社員は喰っていけません。会社は存続できません。しかし、収益が一番と捉えると、一番手っ取り早いのは、外部から自己完結型の優秀なマネジャーを雇い、一般社員は優秀な一部マネジャーの指示に従い黙々と仕事をこなせばいいでしょう。

本当に大切な目標は、「個人の発達」としましょう。「ビジネスの収益」はその第一目標からほんの少し優先度が落ちます。施策や状況確認は「個人の発達」のみにします。「ビジネスの収益」は「個人の発達」が進めば、自然に伸びていくものだからです。

「個人の発達」の内容も細かく定義します。

そうしないと、進捗状況が定性的で見えにくく、全社員で共有しにくいものだからです。

成果主義の価値観の人には全く見えないものです。そういう人は、仕事だけ出来て人間性に問題のあるマネジャーの欠点も見えません。

ティール組織を目指すというのは、表面的な自主経営のマネジメント形態を真似ることではありません。成果主義、オレンジパラダイムの人に見えない部分をしっかり見て、改善していくことがティール組織を目指す、ということなのです。

コメント