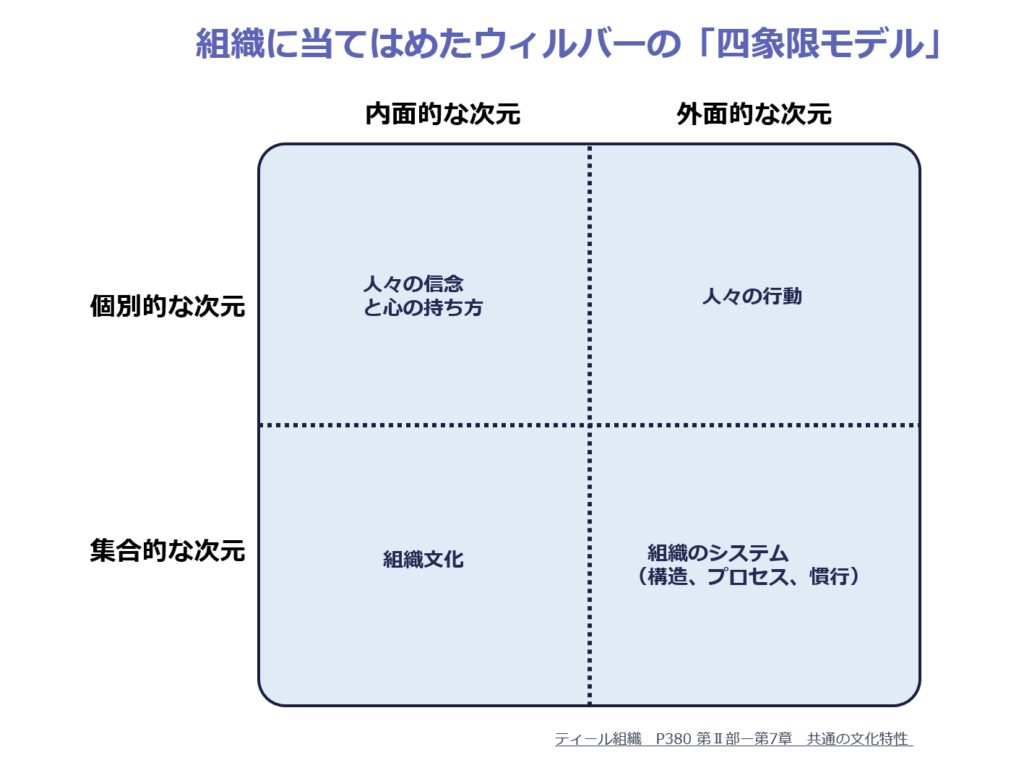

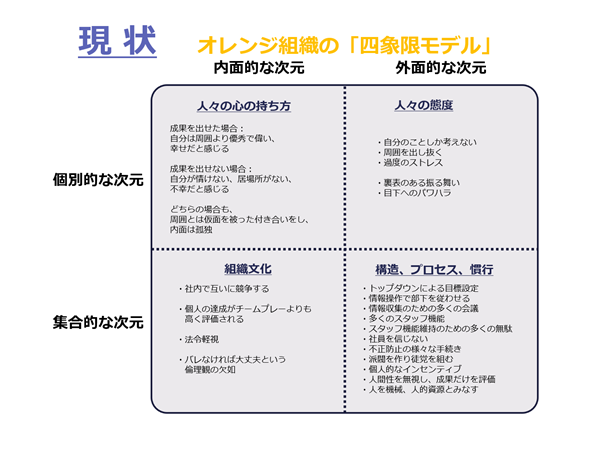

今からご説明する方法は、オレンジ組織からティール組織へ変容するときに限らず、組織改革を行うときの一般的な方法です。ウィルバーの四象限モデルで説明すると、人々の内面的な部分も可視化され理解しやすいと思います。

ウィルバーの四象限モデルは別の記事でも説明しています ➡ ”武器を持ったマネジャーに武器を使わせない文化を維持する難しさ”

現場で真面目に働いていた社員の気持ちを見ていくと、ステップ1で「またいつもの気まぐれで騒いでいるだけだ。どうせ何も変わらない。」と思った人達が、「いつもと何か違う。何かが変わりそうだ」と期待してくれるかどうかは、ステップ2以降の進め方によります。

改革を進めるプロセスは大別すると下記の3ステップあります。

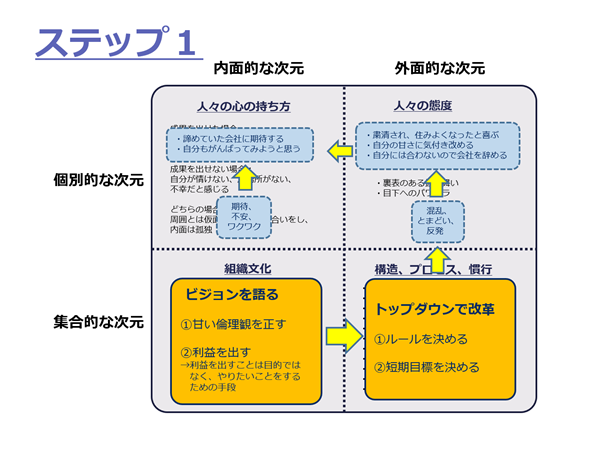

ステップ1;トップダウンで大きく改革する(混乱期)

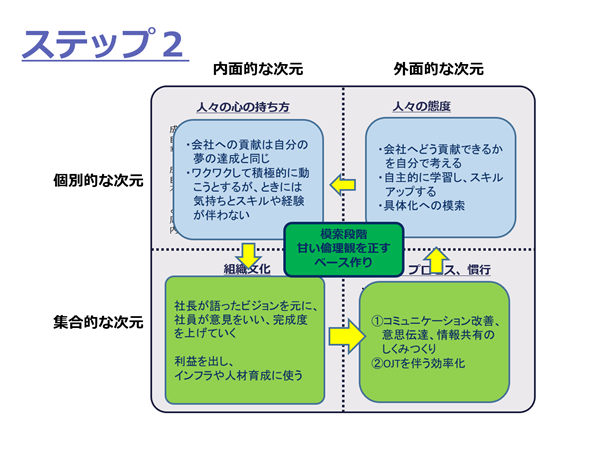

ステップ2;改革をプロセス化する(模索→安定期)

ステップ3;社員一人ひとりが進化する(改革期)

では、順番にご説明していきます。

ステップ1;トップダウンで大きく改革する(混乱期)

状況によりますが、最初が最悪の状況(売上低迷、社員モラル低下)では社長の強権発動が必要になります。短期勝負で進めないと、混乱が長引くと社員からの反発を抑えられなくなります。

全社員にゴールを示し、その過程の混乱期、低迷期、のデメリットを正直に説明します。全社員の同意を得ることは必ずしも必要ではありません。ゴールを示すとデメリットが大きい部署の管理職は反対するかもしれませんが、大枠で賛成を得られる程度まで詰めてからスタートします。

まず最初にやるべきことは利益を上げること。それが目的ではありませんが、大切な手段です。

利益が目的になると、人をコストと考え、出来る特定社員を重用して目先の売上向上の施策に偏ってしまいます。あくまでゴールは、夢の実現や社員の幸せです。

社員全員参加と部門間の壁を取り払う等、具体的な利益向上の施策に組織改善のテーマを盛り込んでいきます。

売上を上げる改革と同様に重要な改革は、それまで目をつぶっていたモラルの低下です。結果的にそれまで利益に貢献してきた「仕事はできるがモラル的に問題のある社員」が会社を離れることになるかもしれませんが、他の多くの社員のために粛清を決行します。

個人を粛清することが目的ではありませんが、職場の雰囲気を浄化することは以降の改革に必須の要素となります。問題行動が起きにくいしくみ、ルールを暫定的に決めます。このしくみやルールは時期が来れば取り払えばいいのです。

これをやらずに最初に利益を上げることだけを優先すると、この先のプロセスでの社員一人ひとりの自由な発言や自発的な行動力が同じ方向に行きません。

これをウィルバーの四象限モデルで書くと下記の「現状」から「ステップ1」への移行になります。

人々の心の持ち方は、あくまで主流となる社員のことです。改革に反発する人達は、気持ちを切り替えて従うのか、反発し続けるのかの選択を迫られることになります。

ステップ2;改革をプロセス 化する(模索→安定期)

ゴールを見据えたしくみをつくります。社員は頭では理解できていても行動が伴わない時期です。(今までの常識、先入観、メンタルモデルの書き直しの時期)

細かなルールやしくみは社員を縛ることが目的ではなく、「頭で考えていることを効率よく実現すること」が目的です。できる社員が見本を示し、他の社員に共有することでどんどん作業の質を上げていきます。

スタッフ機能を減らす

この段階でスタッフ機能を減らす工夫を盛り込んでいきます。スタッフ部門に任せっきりにすると、そこの社員は悪気なく、仕事の質を上げようとどんどん仕事を増やしていきます。状況の把握や分析など、誰が何の目的で使うのか不明確なまま、とんでもなく細かい週報を作成することを目的とした仕事が成り立ってしまいます。こんな無駄は早期に無くしましょう。現場で本当に必要な情報なら、できる限り現場で集めるようにすればよく、その手間を減らし自動化する作業を一時的にスタッフがサポートしてもいいかもしれませんが、それを恒久的な業務とする無駄は無くしましょう。

効果的な話し合いを習慣化

他にも無駄と思う作業はどんどん変えていきます。あくまで目的は、ゴールに近づけるための環境を作ることです。頭で理解し、実際に行動してみる、これを繰り返します。慌てて進めると現場に無理のある活動になってしまいます。但し、現場はつい完成度を100%まで習熟させようと頑張ってしまうので、70~80%の完成度で見切ることが必要です。そのためには、様々な環境の人達が効率良く話し合うことができるスキルを学びます。そして様々な部署の意見を共有し、より良い方向を模索していきます。

人の意見を聴くことから始めないといけない場合もあります。1 on 1 meeting、ホールシステムアプローチ、コーチング等のスキル概要も学び、手段として活用します。目的は、短時間で効率よく、意見交換でき、共通のゴールを導き出すことです。

ステップ2が不十分な場合は、理想を掲げても現実が伴わない絵にかいた餅になります。リーダーである社長を含めた社員一人ひとりの力不足が原因です。やる気があっても、スキルや経験、知識が伴わないのです。途中で反対意見が出たとしても引っ張っていくリーダーがブレてはいけません。細かな修正は必要かもしれませんが、決して本質は間違っていないのですから。

ステップ2は何度も繰り返し、全員で意見交換し、改善していきます。この段階で必要以上に不自然な不協和音が出るようなら、最初のステップ1の粛清が不十分である場合があります。その場合は、社長による強権発動も同時進行せざるを得ないでしょう。

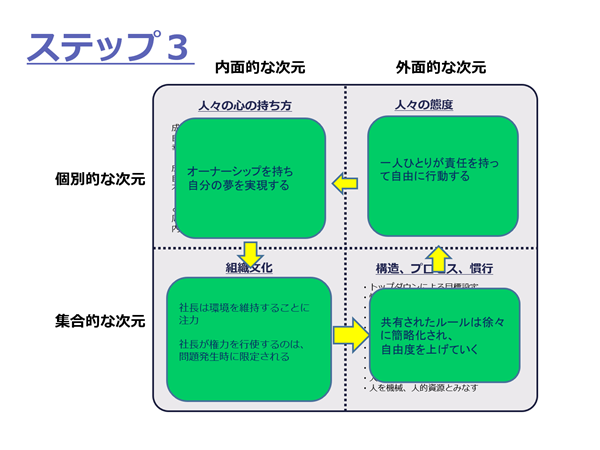

ステップ3;社員一人ひとりが進化する(改革期)

ステップ2で無駄と思う作業はどんどん変えていきます。あくまで目的は、ゴールに近づけるための環境を作ることです。頭で理解し、実際に行動してみる、これを繰り返します。

改革の活動で社長が語ったビジョンを現実に落とし込んだイメージは、ステップ2で随時何度も描き直していきます。偏った環境に長年引きこもると、理想の姿も想像できなくなっているからです。

ステップ3では「もっと個人で何ができるか?」を考えていきます。ステップ2は、トップから示された新しい環境で学び、それを頭で理解できたとしても体がついていけない状況だったのですが、ステップ3は、体も馴染んできたので、今度は自分でもっと出来ることはないかを積極的に探すステップです。

社長は、大きくコースを離れない限り、職場環境を維持することに徹するようになります。社員はどんどん新しい提案をして現場は変わっていきます。

組織文化は、自然と醸成されていきます。組織全体をブレなく維持すればするほど、社員は安心し、組織文化は争いがなく協力的になります。

コメント