現在進行中の業務と並行して組織改革を行い、成果を出し定着させる方法は下記の4つです。4つの項目は平行して進めていきます。

1.コツコツ他人の為にがんばってきた社員を評価すると、会社が発展する

最近はコスト削減でギリギリのリソースで、かつ短期間の非正規雇用社員が増え、仕事の質もモチベーションも低下しています。周囲の人のために尽くす行為を意識的に評価していく必要があります。

2.社員がのびのび自由に動ける環境を作ると、いろいろな問題が解決する

今まで社員のやる気を削いでいたのは「些細なことだけど、不平等な扱い」があるから。誰もが違和感を感じない職場環境が求められます。

3.経営施策をテーマに短期成果を出しながら、スムーズに組織運営を移行させる

いきなり、最終的なあるべき姿を詳細に描くことは不可能です。細かく数回に分けて変えていくことが無理なく成功させるコツです。

4.独自の「やり方」を残すことで、ビジョンや行動指針に合わせた組織がつくれる

その会社が最も大切にしているものや、良さを残して変えていかないと長続きしません。また、そこにいるメンバーによって、必要に応じて変わっていくべきです。

次に項目別にさらに詳しく説明していきます。

1.コツコツ他人の為にがんばってきた社員を評価すると、会社が発展する

組織心理学者アダム・グラント著の「GIVE&TAKE」を御存じですか?

この書籍に描かれているのは、心の広い利他的な人(=Giver)が、他者を追い落とすのではなく、引き上げることにより成功する様子です。

このGiverは、利己的な人(=Taker)や損得に敏感な人(=Matcher)と比べて、組織に大きな価値をもたらすことがわかっています。会社への貢献度は常にGiverが一番です。しかし、会社貢献度の最下層にも多くのGiverが存在します。自分を犠牲にしすぎて、自分の仕事ができなくなってしまうからです。自分を犠牲にしてまで人に尽くす自己犠牲型のGiverは、燃え尽きないように自分でコントロールする方法をマスターするか、周囲が守らないといけないのです。

アダム・グラント、レブ・リベル著 「いい人」の心を消耗させない方法/ハーバード・ビジネス・レビュー論文 ダイヤモンド社. より

Giverがトップになり、組織にその思想が浸透すれば、どんな雰囲気になると思いますか?

私が以前働いた会社で、ある事業部長(その人はGiverだった)が在籍した数年間は、自分達には明るい未来があると思わせてくれる雰囲気がありました。社員集会での彼のプレゼンは常に我々に希望を与えてくれる話題をいくつも用意していました。人の悪口は言わず、社員の前向きな提案をどんどん取り入れ、教育や出張の予算を確保し、チャンスを与えてくれました。その後、別の事業部長になり、経費節約のため出張の回数や人数が制限され、若手が学ぶ機会はなくなりました。社員の雰囲気もじわじわと悪くなり、自発的な活動をみんなで応援する活気ある行動は減り、指示されたことを黙々とこなす日々となりました。このような環境の悪化は遅れてじわじわと表れてきて、ある時急に気が付きます。

このような良い雰囲気を、強力なリーダーシップなしに作るには、下記のように共通ビジョンを描いた後、具体的な模範的行動を示し、繰り返し社員に伝え、見本を示し、浸透させていくことが必要です。

Step 1 : 行動指針を見直し、部署別に、具体的で実践的なものを作成する

Step 2 : 人事評価のコンピテンシーを組織別に見直し、実践的な記載を盛り込む

Step 3 : 現場と人事が連携し、行動による成果を可視化し、評価していく

社員業績評価システムのバランススコアカードの導入が効果的です。但し、資料作成や運用そのものが目的にならないようにしないといけません。

2.社員がのびのび自由に動ける環境を作ると、いろいろな問題が解決する

新卒から長く会社にいる社員にとっては当たり前のことでも、中途で入社した社員にとっては、常識外れに映ることはいろいろあります。どうしても合わないと感じた中途社員は、早々に辞めていきます。長くいる中途社員は、半ば諦めて順応していくのかも知れません。

特にその会社の「ビジョン」と、「組織規範」や「組織風土」に矛盾がある場合は、社員全員がおかしいと感じるのではないでしょうか?具体的には「組織でやると決めたことが実行されていない」、「トップの掛け声だけ」、「管理職が体裁繕うために問題への対策を急いで作る」といった、「時間の無駄と言いたいけど、根が深すぎてどうしようもないとみんな諦めていること」です。すべての社員のやる気を少しずつ削いでいるので、諦めずに声を挙げ、少しずつコツコツ改善していかないと何をやっても同じ結果になります。

■当たり前のことが自然にできる環境を作る

その会社のビジョンによって、働きやすい環境の優先事項が多少変わってきますが、「当たり前の事が自然に出来る環境」になって初めて社員が安心してのびのび働け、その結果として、社員が職場で成長し、成果につながります。私が以前勤めた会社は、ある時期は理想の環境に近く、「ちょっとおかしいんじゃない?」と違和感を感じることがありませんでした。不当に扱われるとか、やる気を削ぐ出来事もなく、仕事のことに集中していきました。残念ながら、今は多くの会社で、効率化や経費節減、様々な要因により社員のモチベーションを低下させ、作業品質を落とし、人材育成の機会を失い、優秀な社員が転出しノウハウを流出させています。社員が穏やかに過ごせる「当たり前のことが自然にできる環境」を考えてみませんか?社員が勝手気ままに動く環境とは違います。社員が学び方や、協働の仕方を実践で習得し、ルールを守った上で仕事に熱中しのびのび働けることです。10年後には、先輩社員の実力がますます低下し、誰も協働の環境をイメージすることすら出来なくなりそうです。

当たり前のことが自然に出来る環境の条件を書いてみました。

・やる気を削ぐような出来事がなく、心穏やかに出社し仕事できること

・現場で直接指導されたり、先輩の仕事を見て学ぶ機会があること

・学んだことを自分で試す機会があること

・人に教えることができること

・失敗しても再挑戦できること

・自分で工夫できること

・自分の仕事が正しく評価されること

■社員の活動を支えるのは、組織規範と組織風土

社員の気持ちや感情と言った定性的な判断基準なので、非常に曖昧な部分ですが、今まで企業側に問題があっても無視され続けた分野です。個人の心や気持ちに関してはカウンセリングでサポートしても、職場が変わらなければ完全な改善は望めません。耐性のある社員しか生き残らない環境のままより、居心地の良い環境を作った方が効率的です。

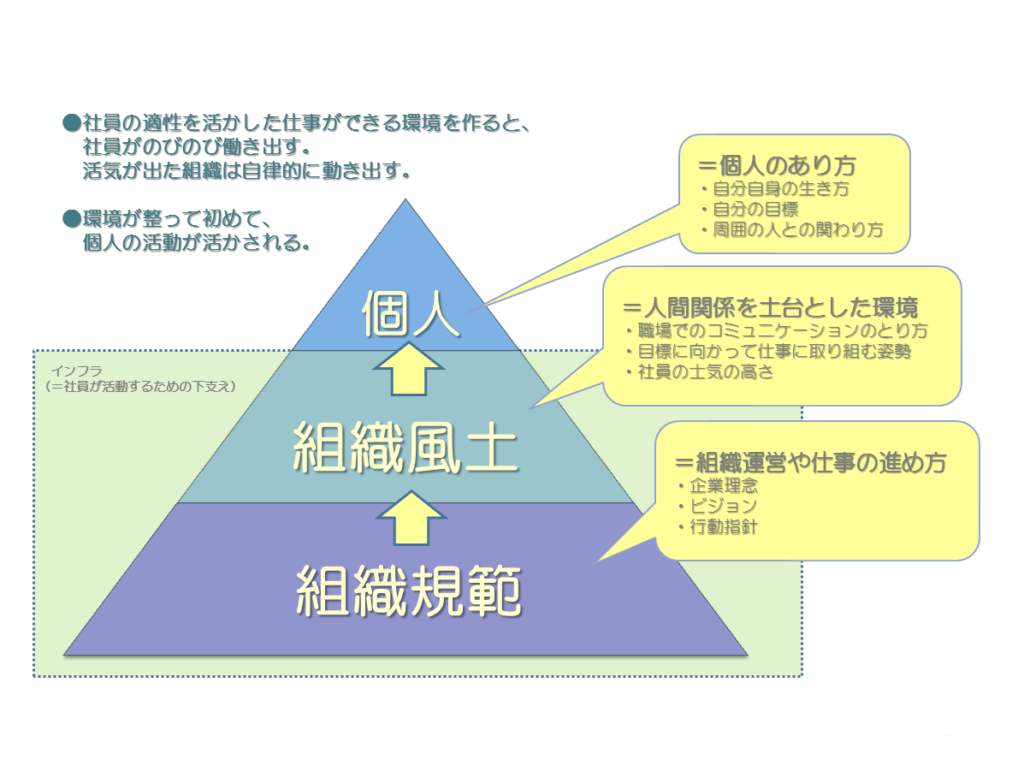

下図は個人を支えるインフラである組織規範と組織風土を表しています。組織規範は、企業理念、ビジョン、行動指針といった組織運営や仕事を進める上での指針です。組織風土は、職場の人間関係を土台とした環境での特徴です。それぞれのインフラの中でどうすれば社員がのびのび動けるか、を考えていきます。

3.経営施策をテーマに短期成果を出しながら、スムーズに組織運営を移行させる

現状の作業効率を落とさず、改善作業を平行して進めることは非常に困難です。新しいことを始める際は、最悪の場合、戦力の8割がそこに割かれることを覚悟しないといけません。増員をして新体制の準備に当たることが理想ですが、ただでさえ現行業務で残業している状況で、現実的には急な増員は難しい状況です。ではどうするか?

「現行業務の効率化」を主に行いながら、「新体制化の準備」に少しづつ人員を割いていく方法が一番安全です。まずは、暫定的に現状の問題へのパッチ的解決策を施します。平行して、問題の深堀りを何度も行い、真の原因を見極める作業を行います。つまり、「最終的な問題解決を急がないが、動きは迅速に」です。「現行業務の効率化」は、暫定的に社員の負荷を減らすことを最優先に行います。俯瞰的に業務フローを見て、部署別に重複したり、無駄な作業は削減します。部署別には100%の完成度の仕事を目指さず、セクショナリズムを捨て70%で充分とします。ここで得た部署をまたいだ仕事の進め方が、今後何度も繰り返す組織改革を行う基礎力となります。

注意することは下記のとおりです。

・現行業務で活躍している人の居場所を確保する(人材を粗末に扱わない)

・現場の声、反対している人の理由を傾聴し、納得するまで話し合う(但し、俯瞰的視点で考える。完成度を求めない)

・資料制作は最低限にし、無駄な仕事を減らす

・属人的になっている業務はとりあえず残し、使えないマニュアルは作らない

■努力しても成果がでるのは先になる!⇒ 組織改革が失敗したと誤解される原因

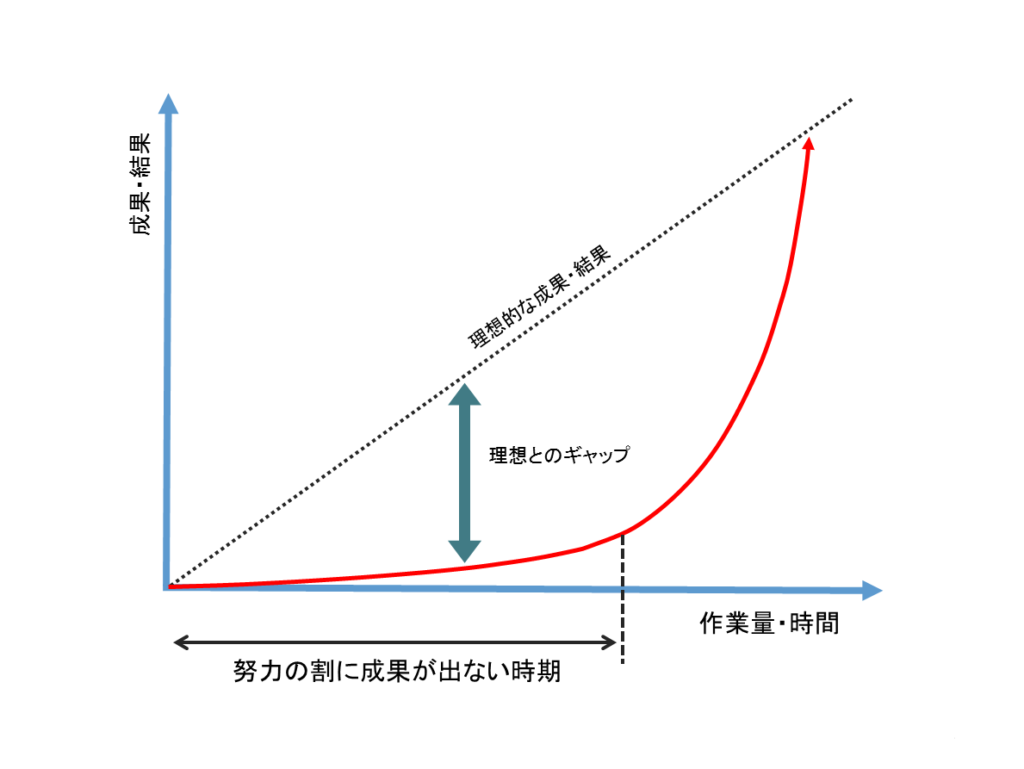

下図は成長曲線を示したものです。新しいことを始めると、最初は努力した時間の割に成果が出ず、やり方が間違っていたのかと迷いが出て最悪は止めてしまう場合もあります。しかし、着実に目に見えないところで努力は基礎力となっており、あるとき急にそれまでバラバラだった学習内容が繋がり、自分の血肉となり応用できるようになります。

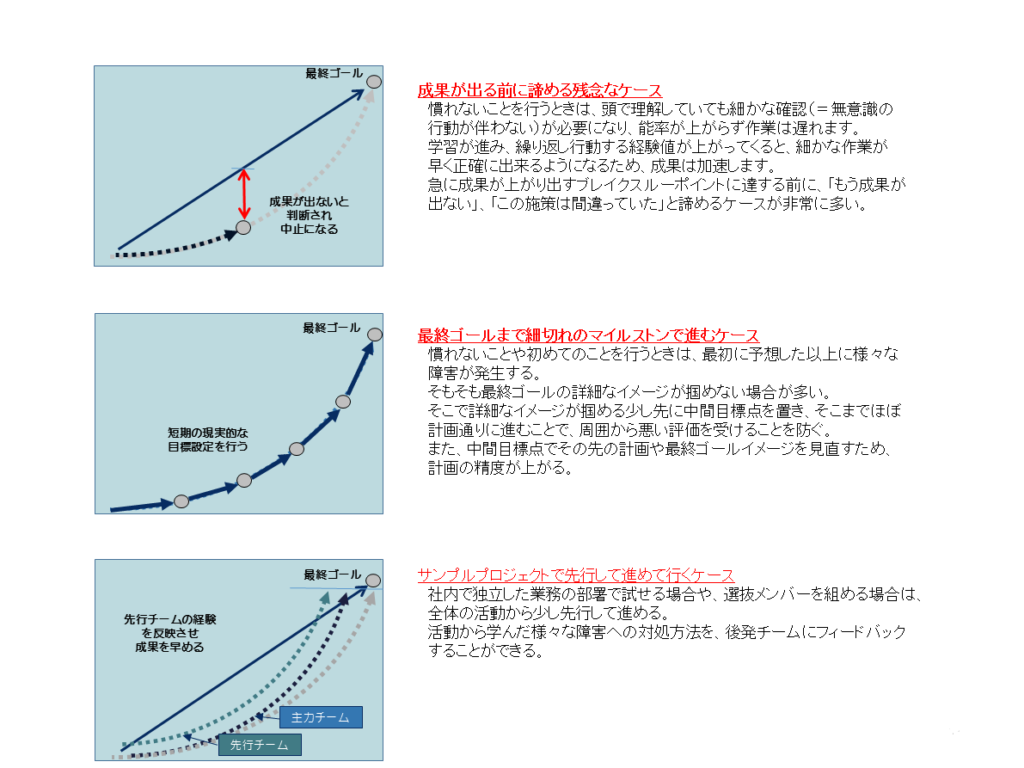

組織改革において、成長曲線が示すような成果しか出せない場合は、周囲の理解が必要です。活動メンバーは目に見えない成果を感じ取っており、もうすぐ大きな成果が出る予感を感じ取っていたとしても、それを周囲の社員に伝えることは非常に難しく、最悪は新興宗教に被れたような目で見られます。それを防ぐには、最終ゴールまでに細切れのマイルストンを設定し、毎回状況を周囲と共有しながら進んでいくことが大切になります。期限が決まっている場合は、加速するためにサンプルプロジェクトで進める方法もあります。しかし、一部のメンバーで活動を行うことは、周囲から浮く可能性があるためより一層の注意が必要となります。また、いきなり最初から最終ゴールのイメージは出来ないため、サンプルプロジェクトで進む場合は、最終ゴールの具体像を何回も練り直す必要があります。

4.独自の「やり方」を残すことで、ビジョンや行動指針に合わせた組織がつくれる

最後に、その会社のビジョンに沿った、良い意味の「独自のやり方」は残すべきです。慣れないことばかりやる必要はありません。無理をしても、時間が経つと自然にまた同じところに戻っていくだけです。ある会社は「先端技術で業界をリードする」を戦略的基盤とし、技術者集団として独自の起業文化を築いていました。開発した製品が当たれば、40代で役員にもなれます。問題は、社内インフラがベンチャー企業時代のままで、テクニカルラダー制度がなく、管理業務もこなさないといけなかったことです。マネジメントに興味のない管理職ばかりで、評価基準も技術的実務能力に偏っていました。そんな管理職が一つヒット商品を開発すれば役員になっていったのです。総合的に非常に優秀な社員がいるが、大部分は技術屋で協調性のない社員が多く、地元採用が多く離職率は低いものの、精神的に病み長期療養者になる者が増える傾向にありました。

このような場合は、ビジョンに沿った良い部分である、「エンジニアにとって居心地の良い環境」は出来るだけ残し、マネジメントスキル、社員間のコミュニケーション、部下の育成等の教育の徹底、メンタルケアや社内インフラの改善等を行い、弱みを最低限は補填していくことが必要です。

■属人的なプロセスは時間をかけて改善する

プロセスの可視化を進めていくと、マニュアル化が難しい部分が残ります。そこだけはひとまず属人化のままで残し、冗長化できるようにします。

そのノウハウはその個人の功績かもしれませんが、貴重な会社財産であり、流出しないよう対応を急いで行う必要があります。可視化しにくいノウハウを、能力が高い数人に伝えることができれば良いのです。1人に頼った状態が長引くとその担当者が増長し、会社も黙認せざるを得ない最悪の状況になります。腐ったリンゴとなり、周囲へ悪影響を及ぼします。情報や顧客との関係、技術力を盾に「オレがいないと会社は回らない。」と言い出す人材はキズが深くなる前に外す必要があります。

5.まとめ

ここまでご説明した4つの方法は、一言で言えば人と企業が共存する方法です。今まで社員は辛抱に辛抱を重ね、対価である給料を得てきました。その常識が崩れつつある今は、互いに向き合い、社員も感情を言葉にしていき、すべての作業でどう感じるているかを互いに再確認することです。

職場が退屈になったのは、金太郎アメのように同じかたちをした優等生社員を量産したことによります。型にはまらない社員は不良品扱いされ、排除され、才能を摘まれてきました。型にはまらないことは個性です。

社員側にも誤解があります。人としてのモラルを欠いたり、会社に貢献する内容を自分勝手に解釈することとは違います。会社を飛び出し別の環境で1人で稼げさえすればいいものでもありません。まずは今いる環境で精いっぱい出来る事をやってこそ、次のステップが見えてくるものと思います。

企業の組織規範、組織風土と、そこにいる社員の一人ひとりの在り方により、理想の組織は変わってきますが、コツコツ諦めずに継続すれば必ず完成します。

コメント