バランススコアカード(=以下BSC)は、業績評価手法として有名で、すでに業績評価や人事評価システムとして導入されている会社も多く、ご存じの方は多いかと思います。

ただ、導入されているが半ば形骸化したり、効果を生かし切れていない場合が多いようで、その問題点と改善策をご説明させて頂きます。

BSCを導入することが必須ではありませんが、BSC導入における問題点や工夫は、業績を正しく評価し、社員一人ひとりの仕事と紐付するのに非常に良いヒントとなります。

BSCの専門家、吉川教授と高亀氏の記事を抜粋しました。

BSCの必要性と効用

BSC導入において、第一人者の吉川教授は以下のことを述べておられます。

日本経済の成長は、アジアの会社との低コスト競争にさらされ低下しており、単なる業務の改善だけでは競争に勝てません。

日本の会社は、自分達の戦略を明確にし、社内の意思疎通を図り、現場からのフィードバックを可能にするマネジメント・システムを導入する必要があり、このBSC導入による効果が期待されます。

またBSCは、日本企業の特徴である精神論的経営ではなく、ビジョンと戦略を確実に実現する戦略マップを描くことができます。

掲げたビジョンと戦略を絵に描いた餅にしないよう、組織の末端まで浸透させ、トップから従業員一人ひとりに至るまで、組織全体のチーム・ワークと結束力を強化し、自分たちの夢であり目標であるビジョンと戦略の実現を可能にする、革新的マネジメント・システムである。

BSCの問題点と改善策

BSCを導入時によく問題になるのが、ビジョンや戦略の完成度が低いことです。BSCで使える戦略マップを書くには、ビジョンから根本的に見直す必要があります。

時間をかけて見直しても、今度は運用段階で社員のマネジメントやファシリテーションスキル不足が目立ち、目先業務が多忙なこともあり、期待したほどの成果が出にくいようです。

BSCの問題点については、高亀氏のレポートが非常に詳しく解説されていたので、項目を挙げさせて頂きました。

出典(日本企業がBSCを導入する際の問題点の分析とKSFの提案 高亀雅彦著)

注: KSF(=Key Success Factors、重要成功要因)

BSCを導入する際の問題点【抜粋】

1.経営トップおよび実行委員のBSCへの理解不足

2.経営トップのコミットメント不足

3.曖昧なビジョンと全体戦略

4.他既存経営システムとの摺合せ不足

5.現場との連携不足

6.困難な目標設定を避ける

7.社員のプロジェクト管理スキル不足

改善策(高亀氏の提案)

1.社内コンサルチームとCFT(=クロスファンクショナルチーム)の設立

注:CFT=各部署からそれぞれ人をCFTに異動させ、コンサルと各部門の橋渡しをさせる

注:社内コンサルとは、外部コンサルを社員として一定期間雇用すること

2.BSCを十分理解すること。そしてBSC導入目的を明確にする

3.CFTは全社の視点で各部門の目標設定を行う

4.CFTは社内コンサルと各部門の橋渡しを行う

5.CFTが中心となり、ミドルアップ、ミドルダウンで展開する

6.CFTは決して手綱を放してはいけない

BSCの事例と具体的改善方法

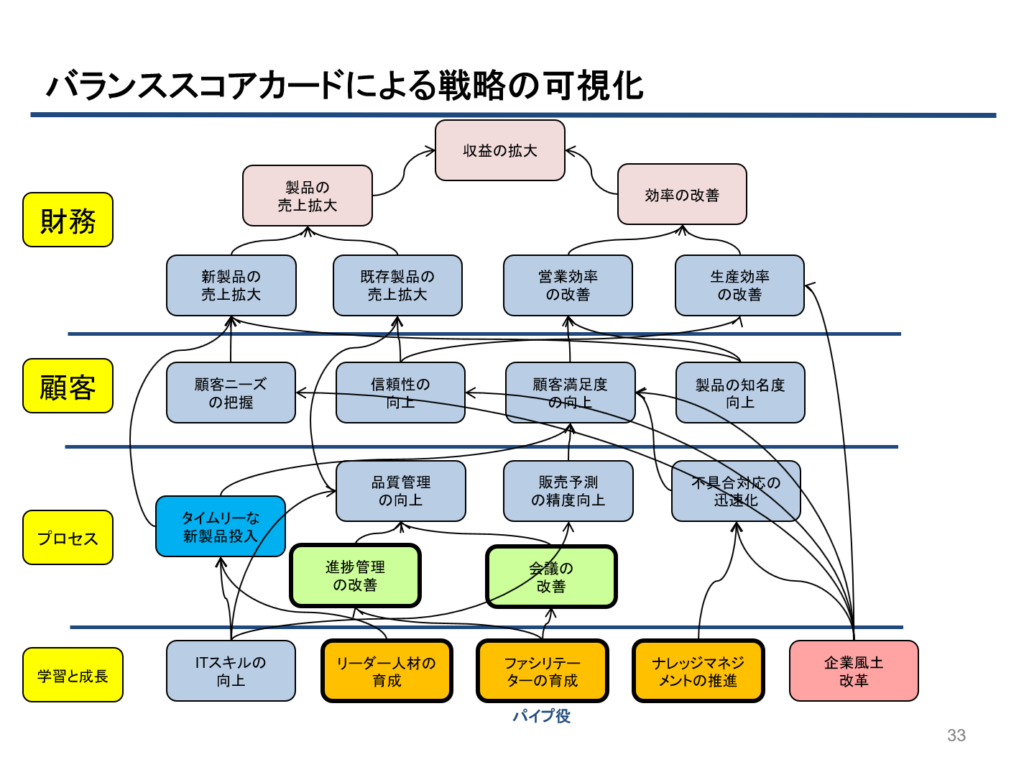

実際のBSC活用例です。この状態ではまだ詰めが甘く、単純に課題を出すだけでなく問題の原因をさらに深堀しピンポイントで対応策も検討します。

社員から職場の問題点を挙げてもらったときは、どこの企業でもよくありそうな問題がどんどんあがっていきます。では、何が原因でそうなっているか?と深堀りをしていき、その問題がない環境とはどんなものか?、普段あまり考えてこなかった各自が考える理想の状態を話し合い、その企業特有の根本的な問題まで深堀していきます。注1)

解決策を考える作業を始めたばかりのときは「管理や追跡のシステムをつくる」、「〇〇できるような人材を育てる」等の短絡的な策しか出てきません。はっきりと理想の環境をイメージ出来ていないためにとりあえず問題と認識しているものが解決することしか思い浮かばないからです。

今まで各自が何となく話を合わせてきた「あるべき姿」を確認し合い、細かく環境を想像していきます。すると、どこまで現場でやり、どこまでをスタッフ機能で補うのか?どこまで個人のスキルを上げればいいのか?どこまでをツール化するのか?絵にかいた餅にならないように、〇〇年後の目標を設定し実現化していくのが望ましいのですが、あくまで「今」が一番重要です。ゴールの方向に向けて、今何ができるか?を話し合い動き出します。失敗を恐れず動きながら考えます。例えば3年後をゴールに設定し、3カ月後の目標設定に向けて動く。随時目標を見直すようにしてどんどん修正するべきです。

現時点でいろいろ課題はあるかもしれませんが、今がワクワクした気持ちで最大限頑張れるよう、メンバーで語り合い、組織の向かう方向を固める作業を何度も繰り返します。BSCのテーマや施策も進捗状況に応じて変えていけばいいのです。ピラミッド型の組織で上位マネジメントからの最大関心事が「利益の追求やシェア拡大」だったとしても、実行部隊で「社員のやりがいや働きやすい環境」を盛り込むよう舵を切ってもいいのです。

また、効率化や人材育成で数値化しやすい目標を設定し、それを達成さえすれば自分の仕事は果たしたと考えるのではなく、数値化しにくい定性的な改善点をどう可視化するかを工夫しながら進めて行かないと時間と労力の無駄になります。

あくまで組織規模や状況によりますが、全員の意見が一つになる必要はありません。そのテーマをやりたいと願う強い熱意をもった人がリーダーとなり推進し、周囲は不安要素について助言しサポートする体制で進めていきましょう。途中で修正するべきところは修正していけばいい。

望めば誰でも参加できる打ち合わせの場をつくり、仕組みつくりや改善活動がメインでなくあくまで実務遂行を中心で話し合っている空気感を共有することで自然と社員の考え方が変わってきます。その変化に合わせて次世代のOJTを増やしていくように軌道修正していきます。

注1)問題点の解決策を深堀していくと組織構成まで変更することになるかもしれません。その場合、問題解決の打ち合わせに参加していたメンバーの知らないところで決めると結局は自分達は蚊帳の外と思う人もいます。ピラミッド組織では事業部長が自分の配下の組織において、情報を操作し、仕組みを自分一人で決めることも可能なので当たり前のことですが、より一体感を持って組織運営を目指すなら、活動が進むにつれ、社員の気持ちの変化に応じて情報共有を行ってください。

様々な問題を話し合うときに、みんな言いたくても言えない問題があります。「社長や経営陣に問題がある」、「事業部長、部長クラスに人間的にもマネジャーとしても低レベルの人がほとんど」、「一般社員も常識を疑う人がいる」。これは多くの大企業で起きている共通の問題です。そろそろ根本的な改善をする必要があるのでしょう。下記の記事で詳しく書いています。ぜひお読みください!

コメント