「ティール組織はアメーバ経営と同じようなものじゃないか?」との記述を見かけました。人の感情とかの見えにくい部分が全く見えない人にはそう映るのか?と感心した次第です。

結論から言うと全く違います。表面上の方法論(10人ぐらいの集団に分け、独立採算制で運営する)の共通点を論じているのではなく、本質的な部分では違います。アメーバ経営はあくまでオレンジパラダイム内の進化型マネジメント手法です。

他にも様々なマネジメント手法を同列で並べ紹介されている記事も見かけますが、そういった表面的な手法だけ真似てうまく行った、いかないと論じるのは危険です。

ついでに、あまり詳しくないのですがアメーバ経営とティール組織の違いを書いてみました。

アメーバ経営とは

アメーバ経営は、稲盛和夫京セラ名誉会長の実体験から生まれた経営管理手法です。急激に会社が大きくなり、社員一人ひとりに目が行き届かなくなったため、10人ぐらいの独立採算運営の小集団に分け、若手リーダーの育成と全従業員が経営に参画させるために工夫されたしくみです。

メリット:

①実践を通した若手リーダーの育成

②時間当たり採算を可視化(長時間労働の是正も兼ねる)

③フィロソフィ(アメーバ経営と両輪の関係)をベースに人材育成を行う

デメリット:

①アメーバリーダーの権限がグレー(上位マネジメント層に委ねている)

②両輪と言いつつフィロソフィがどこまでアメーバ経営に介入できるかグレー(数値化しにくい感情か数字か?の究極の選択ではやはりオレンジ組織なので利益を取ると予想される)

③独立採算制導入などの手間、管理工数の多さ、ERPなどの不整合、会議時間の増加

④コンパと称して会議後の飲み会で仕事の話を続ける、ワークライフバランスへの配慮等、時代にそぐわない部分もある

そもそもが、稲盛会長が仕切っておられたときは、目の届く範囲の部下は非常に優秀な方々揃いであり、問題はその下や、そのまた下まで目が届かないところから始まった手法です。小集団組織で競争させるという現場主義の実践的で非常に効果的な方法です。

ただVUCAの時代、XY世代はどう思うのでしょうか?「現場で頑張っても、どうせ上のマネージャーのフィルターが入って忖度される。真剣にやるのがあほらしい。」と思う部分はないのでしょうか?少なくとも、アメーバリーダーより上のマネジメント層の質の高さを維持する工夫が見て取れないのでよく分かりません。現場組織活性化のための課長クラスのマネジメント方法論としては非常に優れていると思います。

「経営理念の実現にむけてフィロソフィを実践する人材を大切にし、人事評価に反映させます」と謳い人事評価においてもしっかりとしたしくみを作られていますが、「優秀なリーダーが大きな権限と責任を行使する」こと前提にある点がオレンジパラダイムの発想であり、最大のリスクです。

ティール組織とアメーバ経営の本質的違いとは?

アメーバ経営はオレンジパラダイムの価値観の範囲内で、非常に優れたマネジメント手法です。ただ、やはりオレンジパラダイムである「競争と合理性」がすべてであることに変わりはありません。

小集団組織で競わせると、社内リソースの奪い合い等争いが起きることは目に見えて明らかです。それを抑える、セクショナリズムや社内競争から来る職場の荒廃を防止する策が「フィロソフィ」なのですが、絵に描いた餅となり社員が冷めた気分にならない保証は何もないのです。この部分は経営陣一人ひとりの人間性でどうとでもなるのですから、やはり、オレンジパラダイムの域を脱しているとは言えません。

アメーバ経営の小集団組織で自治経営っぽいことをする部分は、ティール組織と似ています。但し、ティール組織のチーム形態は手段で合って目的ではないのです。バリュー・チェーンの違いによってチームを組んだり、個人が周辺関係者と網の目のように組んだり、形態は様々です。

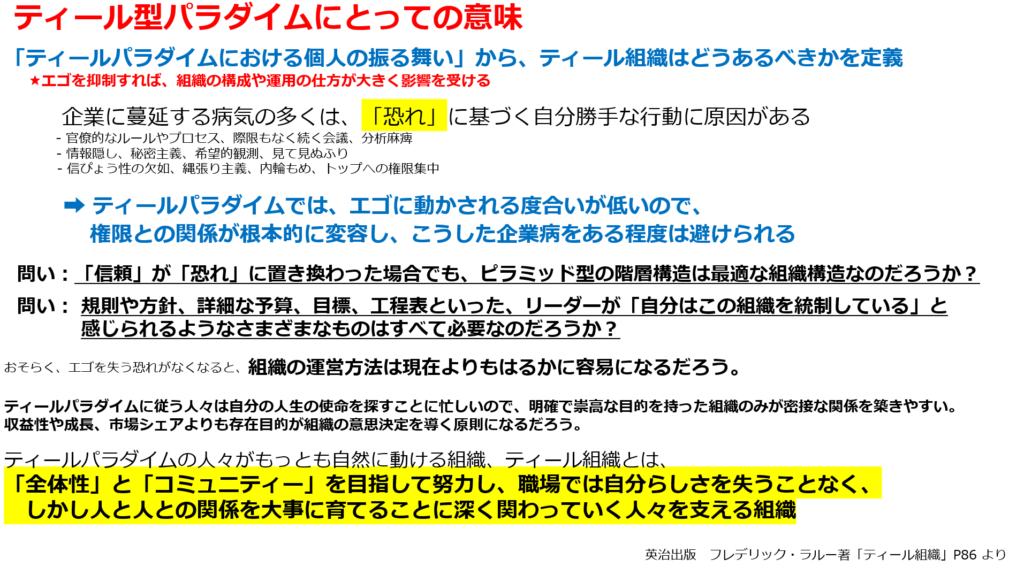

つまり、目的が全く違います。アメーバ経営はやはり最優先事項は「利益を上げること」。フィロソフィは円滑に組織運営するための潤滑剤、競争の弊害を軽減させる手段です。ティール組織は「職場で自分らしさを失わず、人間関係を大事にする人々を支える環境」を作ることが目的です。

英治出版の「ティール組織」について

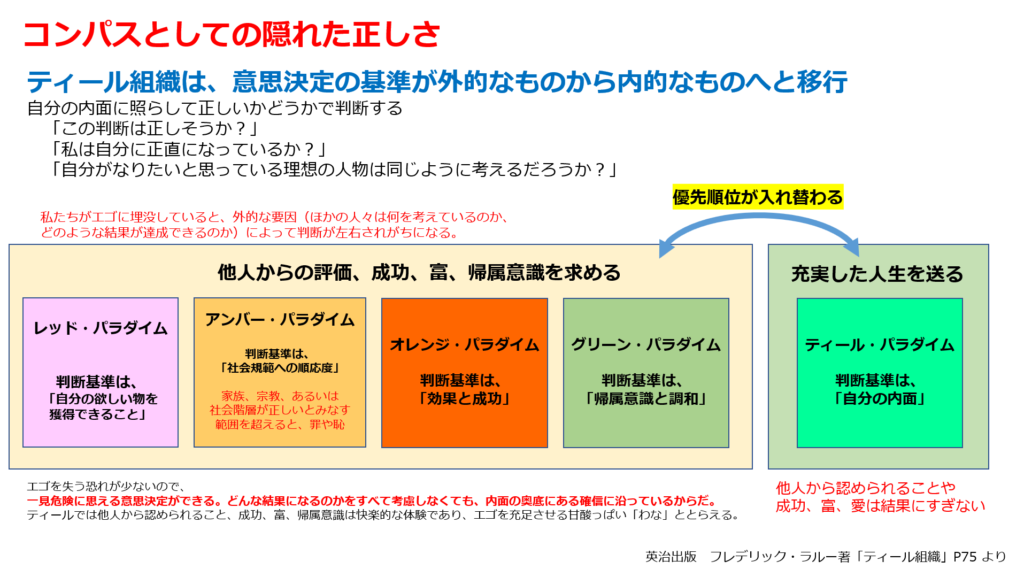

書籍「ティール組織」は、過去からの組織マネジメントのパラダイム変換を俯瞰的な視点でとらえ、最新の価値観の組織をティール組織と名付けました。そして、ティールパラダイムの価値観を持った人々の振舞いから、「ティール組織とはどうあるべきか?」を定義したのです。

ですから、「ティール組織にしたくて上司のいないフラットな組織にしたけどうまく行かなかった。」という会話がどれだけ不毛なことか理解頂けたでしょうか?

逆に言えば、ティールパラダイムの人間がオレンジ組織に属すれば(長く勤務できるかどうかは分かりませんが)至る所で違和感を感じ、もしその人の意見を真剣に聞いて細かな所を改善していけば、より住みよい組織になるのです。オレンジパラダイムの人が大雑把な方法論だけ真似て改善できるわけないです。それを行うことでそこにいる人がどんな気持ちになるのか?何が変わるのか?それが分かる繊細な感覚が必要です。そういった細かなことの積み重ねです。

ティール組織を目指すのではなく、ティールパラダイムの社員を増やすことが結果的に組織の改善につながると思います。2~3割がティールの価値観を持っていれば、その時に初めてティール組織に移行すれば、組織が人材を育てるので一気に加速します。

ティールパラダイムの人はそれ以前のパラダイムの人達と何が違うのか?

ティール組織が先か?人材育成が先か?に関して、少し補足説明します。

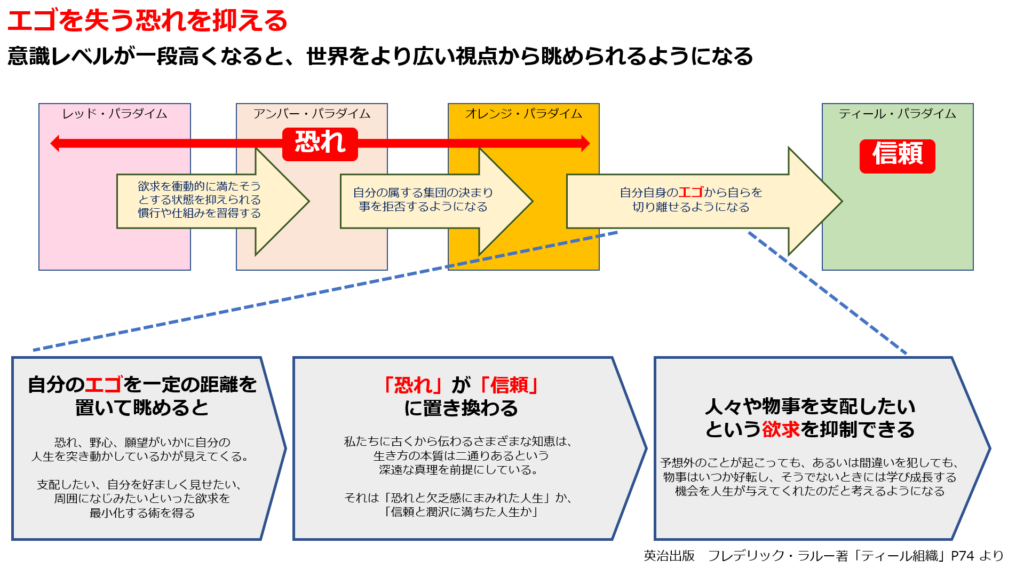

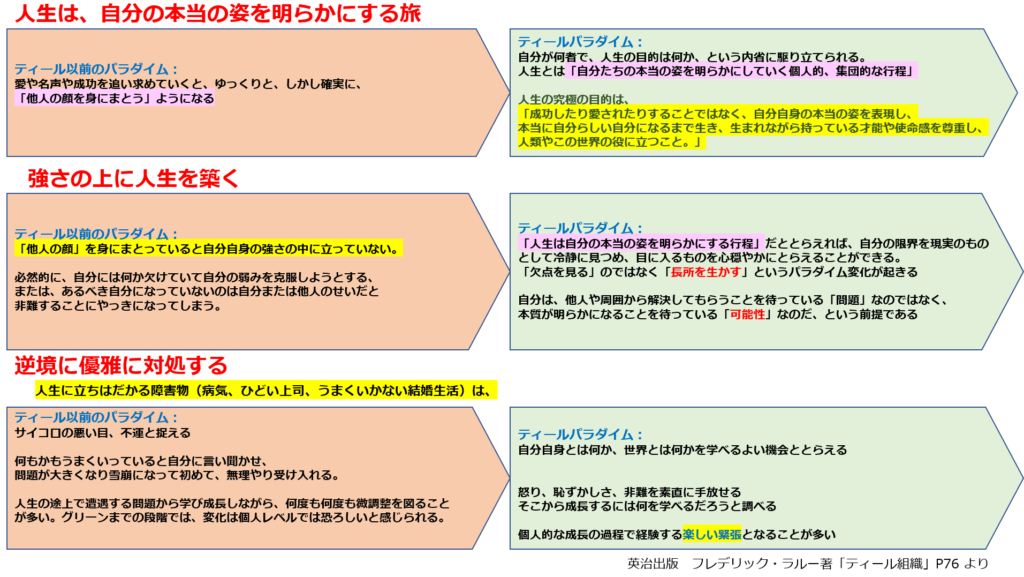

まず、ティールパラダイムの人はそれ以前のパラダイムの人達と何が違うのか? 一言で言うと、「ティールパラダイムの人は、それ以前の人達より意識レベルが一段高くなり、より広い視点から世界を眺めることができる」と言われています。

視点が高くなるとどうなるか?よく言われるコンセプチュアル思考ができるようになります。様々なバラバラに点在する事象を「論理思考で分析」するのではなく、バラバラのまま天空にちりばめたままで無心で眺める。比較したり、優劣を付けたり、取捨選択しない。そのまま眺める。そうすると脳裏にイメージが浮かびあがります。そのイメージ、つまり直観を大事にするのです。

いたずらに恐れない、楽天的ではないが、かといって異端児や不安要素を排除しようとしない。決めつけない。何が正しくて何が間違っているか決めつけない。この思考ができるようになれば、「恐れ」が軽減できます。

パラダイムのレッド、アンバー、オレンジでは、自分自身のエゴを切り離すことが出来なかったのです。エゴとは、恐れ、野心、願望ですね。支配したい、自分を好ましく見せたい、周囲に馴染みたい、といった欲求です。この欲求を最小化する努力を重ねた人は、「恐れ」を「信頼」に置き換えることが出来ます。ここがティールパラダイムとそれ以前の大きな違いです。

ティールパラダイムの人が心地良いと思う、組織マネジメントの表面的な方法は様々です。形が大事ではなく、その環境にいる個々人がどんな気持ちで関われるかが大事です。

ティール組織の本当の良さは、一人ひとりが自然に振舞え、決めつけられず、迫害されず、自分の中からアイデアが湧き出るようなワクワクする環境です。その自由な環境を維持するために各自が一定の水準以上の対人関係のマナー、ルールを守り、守れない人に対して見て見ぬふりはしません。紛争のシステムを使って水準を維持しようとします。

コメント