相変わらず十分な理解なしにティール組織を語る記述が多いので、少しそれらを訂正してからティール組織の優れた「合理性」と「倫理性」について書いていきます。

まずは誤解の訂正から

従来の常識(=オレンジ組織の価値観)でティール組織を評価すると、めちゃくちゃ否定的な意見が飛び出します。

「ものすごく優秀な数人で集まれば機能するかもしれないが、多くの社員が集まって同じような動きをすることは絶対に不可能」とか、

「みんなが同じ情報を得られて、それぞれが勝手に意思決定したらどうなるか?誰が考えてもうまくいかないでしょう」といった感じです。

まずは、このような考えが、オレンジ組織の価値観で凝り固まった先入観(=メンタルモデル)から来ていることに気付き、本当にそうなのか、自分の心で感じましょう。文面から想像するに、下記のように想像してティール組織をダメ出しされているようです。

「上手く行っているティール組織の社員は最初から優秀な個人の集団である。普通の会社にはそんな優秀な人材はいない。」、「各自が誰にも相談せずに一人で勝手に、これ自分がやります!と宣言しても、組織が混乱するだけだ!」

「ティール組織」の書籍を読めば、上記の誤解は解決するはずなんですが・・・。600頁もあるので読むのが億劫なのは分かりますが、読めば即解決する誤解が多すぎます。情報の不足部分を自己のオレンジ組織の苦い経験からの先入観で補完しているので無理もない反応ですが。

訂正1:ティール組織は、「優秀な個人の集団であり、普通の会社にはそんな優秀な人材はいないので、ティール組織もうまくいくはずない。」は誤解です。

ティール組織に属する社員1人ひとりが優秀な人達の集団ではありません。ティール組織に中途で入社する場合は、事前にしっかりティール組織の研修を受けて価値観を学びます。配属後も、あるべきコンピテンシーを考える等の効果的なOJT、IQでなくEQを訓練するのです。この時点で組織に合わない人が辞めていきます。普通の会社(=オレンジ組織)は人が互いに協力し合う方法についての実践的な研修は行わず、個人の能力を向上させる研修だけです。

ティール組織は、自分のやりたいことを自分で提案し、「助言プロセス」を通して周囲の同僚に相談しアドバイスを受けて修正し、OKが出たら開始します。職場で問題があれば「紛争解決システム」を使い、各自の不安を払拭します。誰かがうやむやにして得をして、誰かが悔しい想いをしたままでいることはないのです。

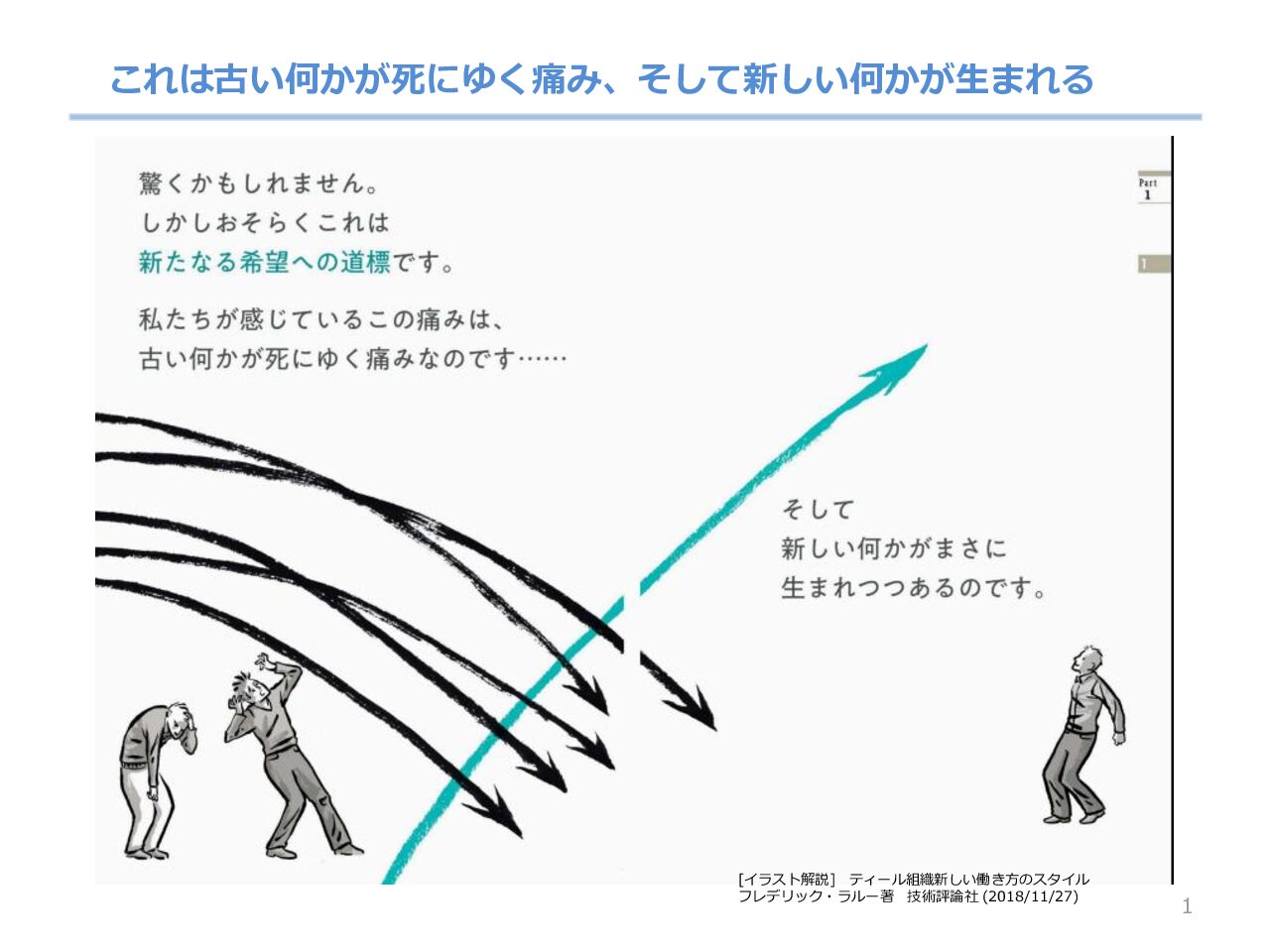

自由と責任はコインの裏表です。自分の意見を通し自由に動けることは、協調と共に対立も生み出す可能性があります。職場環境を浄化するしくみが備わり、ときには痛みを伴いながらも維持するために努力し続けないといけないのです。

訂正2:ティール組織は、「上司がいないので誰の許可も得ず、各自が好き勝手にやりたい仕事をしている組織」は誤解です。

ティール組織は、「オレンジ組織以上に厳しく(でも親身になってサポートもしてくれ)周囲から評価され、ダメな人もダメなプロジェクトも淘汰される組織」です。

何かを始めるときは、同じチーム内とか、関連する周囲、ときにはCEOにも説明し、アドバイスをもらいます。その審査の厳しさは政治的根回しなど一切なく、オレンジ組織の経営会議で稟議を通す以上に厳格です。

また普段の仕事ぶりにしても、オレンジ組織は上司から評価されるだけですが、ティール組織は関係する全社員から厳しく評価されます。いわば周りの同僚全員が上司のようなものです。仕事上の不正や不誠実な振る舞いをしようものなら、ティール組織は「紛争解決」のプロセスがあり、とことん誤りを正します。

無駄なプロジェクトもオレンジ組織なら責任をうやむやにして放置ですが、ティール組織なら即中止です。政治力が通用しないので、うやむやにしたい管理者にとっては都合の悪い組織かもしれませんね。

これらの誤解は、オレンジ組織の経験でつくられた先入観(=メンタルモデル)で条件反射した感情が影響しています。メンタルモデルとは、過去に何度も同じ経験をすると、脳でいちいち考えなくても条件反射的に感情や考えが浮かび出るようになることです。自転車に最初乗れなくて散々練習し、一旦乗れてしまうとそれからは身体が勝手に反応している状態と同じです。

正しくティール組織を理解するには、まず一旦ティール組織を受け入れ、「社員は信用できる」という考えを前提で読んでみてください。

社員を信じることが出来れば、ティール組織は最も合理的な組織

ティール組織は組織内の1人ひとりが互いに連携し合い、1つの生命体のように機能するため、長期事業戦略を作ったり、プログラム/プロジェクトマネジャーを雇う必要はありません。通常は大規模で複雑なプロジェクト運営を円滑に行うために、それだけの外部支援サービスを利用するほど専門性を要する業務です。

なぜティール組織にはプログラム/プロジェクトマネジャーが不要なのか?それは社員を信頼し、プロジェクト計画に関する煩雑な手続きが一切ないことで膨大な時間が削減されているからです。

要するに、計画書の作成、承認プロセス、進捗状況の報告、変更点の説明、スケジュールの組み直し、再見積もりがない。もちろん、プロジェクトの経営資源を獲得するための稟議を通すための政治的根回し、経営会議での説明など不要です。

「本当に社員を信用していいのか?」、「管理職が指示しなくていいのか?」と従来の感覚なら不安になるかもしれません。

しかし、現在の多くの階層組織は、「作業者を誰かに監視させ、その監視員さえも信用できないのでさらにチェックしないと不正は防げない」ところまで来ています。つまり、「社員を監視する」、「命令に従わせる」という方法に問題があるのです。

社員を信用して現場に任せる方が不正は減少すると書籍「ティール組織」は述べています。

ティール組織は極限まで合理性を追求

ティール組織はオレンジ組織のプロジェクトと比べて極限まで無駄のないプロジェクト運営になっています。

オレンジ組織では、プロジェクト管理者が作業内容に合わせた工数管理でリソースを見積もります。その見積りで進めても、個人の能力で実績は変動します。進捗状況に応じて不足部分に増員を行うことはありますが、手が空いた作業員が自発的に応援を行うことはあまりありません。ひょっとしたら、忙しいときに定時で帰りずらくて忙しいふりをしているときもあるかもしれません。マネジャーは作業員の報告から進捗レポートを書き、予実分析を行い遅延分への対応策を検討し、必要なら増員します。

ティール組織では、各自の進捗を簡単な打ち合わせで確認し、遅れているときは応援し、必要なら外部に応援依頼します。社員はみんな自発的に行動するため無理や無駄がありません。社員の自発的なモチベーションも手伝って、オレンジ組織をはるかに超えた成果が出ているはずです。

オレンジ組織も本来は合理的な組織のはず

オレンジ組織の組織構成である「階層化」も、本来合理的なプロジェクト運営が行える組織形態です。システムをうまく働かせるには、次の3つが重要と言われています。

■階層化:専門的な機能ごとに分化する、異なる製品やサービス、地域ごとに部署を分ける、など

■自己組織化:組織を構成するメンバー一人ひとりが受身でなく自分で考え行動する

■レジリエンス:外部の衝撃を吸収できる能力

階層化における、上部組織(本社機能、上部マネジメント)の本来の目的は、全体への貢献をなす下部組織(現場、地方)の働きをより効果的にすることです。納期の迫ったプロダクトアウトの業務などではうまく機能し、与えられた自分の役割に専念すればよいのです。

しかし、何か問題が起きたときや、急に変更管理が必要になったとき、上部組織は、下部組織の働きを助ける役割を忘れ、トップダウンでコントロールしようとして下部組織の自由な働きを縛ってしまいがちです。

また、下部組織は、全体への貢献を忘れ目の前の利害だけで働くため、組織全体の動きが取れません。下部組織には、組織全体の目的に向けての調整が必要になり、上部組織には、それぞれの下部組織に適切な自由を与えることが必要になります。

この機能不全を改善するためにバランススコアカードがあり、戦略を現場に落とし込むための施策検討をし易くしています。ただ、階層化(ピラミッド)組織には、予測できないものや激しい変化に対応できないという弱点があり、上下組織の連携が難しくなります。

上下組織の連携においては、階層化組織の性質上どうしても、命令する側と従う側に分かれがちです。また、上部組織は管理する側としての権力を持つことになり、相手を思いやるマナーを持って対応することが望まれます。

マネジメント力がプアで組織がうまく回らず困っている企業に対して、「部下への情けを捨て、仮面を被り機械的に指示を出した方がうまくいく」という教えが広まっているようです。

それ自体は組織マネジメントとして全く間違っていません。確かにうまくピラミッド組織を仕切れないのなら、1on1ミーティングやコーチングなどで中途半端に部下の機嫌を取ることをやめてシンプルに明確な指示のみした方が無駄な手間が省けてマシです。

但し、変化が多い市場環境には対応できないし、部下の自由な発想力は伸びにくいでしょう。

ティール組織は倫理性も保たれる

ティール組織は「助言プロセス」と「紛争解決プロセス」の2つの強力なプロセスにより、「人に迷惑をかけない限り何をしてもよい」の解釈を全員一致させることで、組織全体の合理性を限界以上に高めています。

自分がやりたいことで、会社に貢献できるなら、何でもできる。しかし、その前に「助言プロセス」で周囲の助言を聞かないといけない。但し、止められても自己の責任において強行することはできる。そして、「紛争解決プロセス」は自己組織になくてはならないものです。自分たちが自発的に、約束を守らない同僚に向き合わないといけないのです。

社員自ら組織における倫理性を保つ努力を続けていって初めて組織は機能するのです。

まとめ

ティール組織への誤解が絶えないのは、「社員を信じられない」という基本的なその人の生き方、価値観のせいかもしれません。私が「ティール組織」を読んで具体的に想像する職場は理想的な環境でありワクワクしますが、オレンジ組織しか経験したことのない人が想像できるのは混乱した職場であり、湧き上がるのは不安感でしかないのかもしれません。

私は一貫して納期の迫ったプロジェクト型業務で顧客と開発者の間を行き来してきたので、「自己組織化」を実現できたときの職場の雰囲気は身に沁みて良く分かります。今から思えば、私が最初に所属した職場は「自己組織」でした。そんな言葉は当時知りませんでしたし、理想的な職場だったと後で分かりました。(確かに離職者はゼロに近かった)

受注生産の通信システムを開発している部署で、半期ごとに次の仕事の担当を自薦で決めていました。何度か良い結果を出すと、関係部署から名指しで次の仕事の依頼が来るようになり、肩書や権力や収入でなく、純粋に自分が納得できる仕事をすることが目標でした。

リーダーとしてプロジェクトを担当し、もし製品に問題があった場合は自分が納得できるまで出荷を止める権限があるのです。みんな誇りを持って仕事をしていました。また、この職場は忙しい人を自発的に応援する習慣があり、優秀な先輩達と身近に接して良いOJTになりました。

次に転職した外資系企業は典型的なオレンジ組織で、メールですべて済ませてしまう会話の少ない自己完結型社員ばかりで、ずっと違和感を感じていました。特にそこにいる日本人に。

やはり人は、自分が育った環境や経験で頭に染みついた先入観で物事を考えるため、ティール組織が機能している環境を想像できないのでしょう。どうしても頭に入らない人、拒否感が取り去れない人は、ティールのステージから遠い人です。思考方法がレッドのステージかもしれません。

それが理解できるかどうかは、年齢や肩書やIQには関係なく、他人の立場や感情をイメージする想像力やEQが必要です。あなたがほんの少しでもティール組織の良さを信じてみたい気持ちがあるのなら、「社員は100%信じるに値する」と自分に思い込ませ、ティールの環境をじっくり検討してみてください。そうすれば、ティール組織の細かな仕組みは本当に合理的であると納得できるはずです。

そして、ティール組織は「未完成」や「開発段階」の組織ではないのです。ティール組織にはいろいろな形があります。それぞれに特色があり、あなたに合う、合わないがあります。表面上の形に拘らず、本質を見てください。

「環境に合わせて柔軟に変化する組織」であることを理解され、重要なポイントが分かってくることと思います。一旦「ティール組織」を理解すると、本質が分かり、目の前の「オレンジ組織」の場合は具体的にどう改善すれば、部分的にティール組織に近付くかが分かってきます。オレンジ組織のままでも、その欠点を明確に把握することで、ピンポイントの改善が出来ます。(間接部門の改善、社員教育の改善、課長クラスの役割変更、評価方法変更、等)

コメント