10年以上前に職場で全社改革タスクフォース活動を数年行った経験で悟って以来、「職場の心理的安全性を向上させないと社員は伸びない。社員がのびのび働き出すと自然に売り上げが伸びてくる」と提案してきました。

最初は、成果報酬型のコンサルをしている知人から「インパクトが弱い。成果を明確に打ち出すべきだ」とよく言われました。「成果を出すことは目的でなく手段。社員が働きやすい職場を作ることが目的なんだ。売り上げが目的のコンサルはしたくない。」と言い続けてきました。しかし、内心自分が望む理想の環境を押し付けているだけで、現実には成果をコミットしてくれないと踏み出せないのかも?と常に迷っていました。

それが2019年に読んだ「ティール組織」で完璧に吹っ切れました。

今の組織環境のままでは何をやっても崩壊を止められないこと。世界は急速にティール組織への変容に向かっていること。そして、私が提案していた「職場の心理的安全性を高める」ことを、「全体性を取り戻す」という表現で後押しされていました。

3つのブレイクスルー

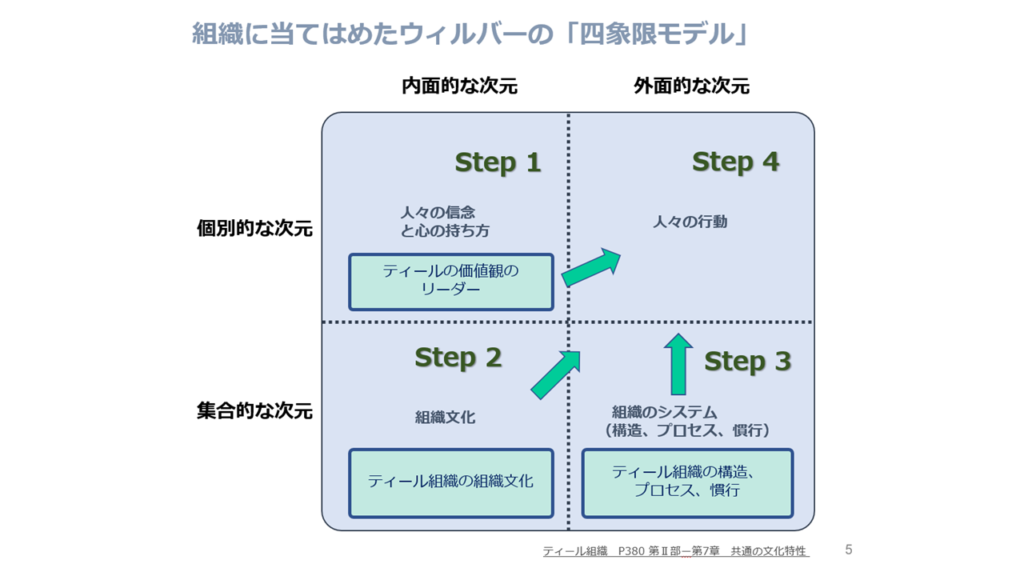

「ティール組織」で検索すれば、ティール組織に関する説明がいろいろと出てきます。ティール組織は「自主経営」、「全体性」、「存在目的」の3つのブレイクスルー(突破口)で説明されている記述が多いのですが、上司のいないフラットな組織という見た目だけを強調した記述も多く、組織マネジメントの方法だけで挙げた複数の方法の1つとして紹介されている記事もありました。そういった断片的なネット情報だけでは全体像を理解しずらいでしょう。

英治出版の「ティール組織」は600ページ近くあり読み終えるまで辛いかも知れませんが、10数社のティール組織を取材した結果を客観的にまとめることで全体像が見えてきます。また、一つ一つの事例が非常に興味深く濃い内容であり1ページごとに新たな気付きがあります。何度も読み込み俯瞰してイメージを掴んでいき、自社に試しながら疑問が出るたびにその項目を読み直す。そんな使い方が出来る組織マネジメント手法のバイブルです。

やはりティール組織はダメだったと失敗事例を書いている人は、書籍を読み込んでいない、もしくは、「全体性」という言葉の意味を正しく汲み取っていない、としか思えません。

特にスタートアップの企業はティール組織の形だけ、自主経営スタイルだけ真似てコツコツ全体性や存在目的の慣行を突き詰めていかない人達が多く、「自主経営を始めて最初は良かったが、そのうち社員が勝手に動き出し誰が何しているか分からず収集つかなくなった」、とか「コンテクストを大事にしたいので社内の存在目的を敢えて文章化しなかったが、社員が増えてきたらまとまりつかなくなった」とか違和感のある発言が目立ちます。

書籍をしっかり読んで正しく理解していたら、こんなことにはならないはずです。ティール組織はアメーバのように変化するものです。変化に対応できるようにします。変化に対応できない=ティールパラダイムの理解不足です。正しく理解出来ていれば、変化に対応させる方法においては状況に応じてレッドパラダイムの手法を使い分けるべきなのです。

もう一度、「ティール組織」のP90~ティール組織が開く3つの突破口と、P418 第3部1章必要条件 の「職場は活動、人間関係、文脈に分かれている~」を一読下さい。

まず、3つの突破口で説明します。

1.自主経営 → 形

階層やコンセンサスに頼ることなく、仲間との関係性の中で動くシステム。「形」です。全体性を実現し、日々の実務を通して社員一人ひとりが学べる環境、周囲がサポートし全員が社長のように責任を持って行動できる環境を実現できるシステムです。具体的な方法は、その組織の環境(顧客や社員の個性、考え、能力)によって変わります。

2.全体性(誰もが本質的には、等しく価値ある存在) → 在り方

従来は職場にいくときは強い意志、決意と力の仮面を被り、疑念と弱さを隠すよう求められた。合理性がすべてであり、情緒的、直感的、精神的な部分はまず歓迎されず、場違いだと見なされてしまう。ティール組織は、自分をさらけ出して職場に来ようという気にさせるような一貫した慣行を実践している。

しっかりティール組織を勉強した後、自社の場合はどうするべきか?具体的にどんな状態か?実現するにはどうすればいいか? 社員全員で考えていく必要があります。

3.存在目的(自分の使命が組織の存在目的と共鳴するのか) → 方向性

ティール組織はそれ自体の生命と方向感をもっている。組織のメンバーは、将来を予言し統制しようとするものではなく、組織が将来どうなりたいのか、どのような目的を達成したいのかに耳を傾け、理解する場に招かれる。

全体性が重要

ティール組織の「自主経営」、「全体性」、「存在目的」のうち何が一番重要な要素か分かりますか?「自主経営」でしょうか?いえ、「全体性」です。

全体性とは、「自分をさらけ出して職場に来ようという気にさせるような雰囲気になること」なのですが、そもそもなぜ、そのような職場環境にならないといけないのか、を考えてください。

この全体性を心底理解出来ていない人達は、「みんな、何でも言える環境だから全体性はそこそこ出来ているんじゃないの?」と思ってしまいます。特にスタートアップの会社は、みんなの距離が近くて表面上いい感じの人間関係になっているから分からないのです。

社員が増え、時間の経過と共に様々な争いがたとえ表面化しなくても水面下で起こります。仮面を被らず振舞うということは、自分の意見をハッキリ言える環境ということです。それは、争いのない仲良しの集団とは少し違います。人として互いに尊厳は失わず、でも意見の違いは互いに言葉にし、理解しようと努力し、尊重しないといけないのです。

日本人は表面的には争いを避けようとして、水面下でドロドロした感情を持ちがちです。その結果不自由な相互コミュニケーションになり、自分の感情を殺して生きていかないといけなくなります。

ティール組織は自由ですが、責任も伴います。「自由と責任」は同じコインの裏表です。一人ひとりが社長と同じ気持ちで組織に責任を持つことがティール組織の特徴です。

つまり、組織に相応しくない言動の同僚に堂々と「そんなことをされたら迷惑です。改めて欲しい。」と言えないといけないのです。

互いに平等な関係を築く

通常の組織のように、上司に頼ってはいけません。親と子に例えて、「社員(子)は、親(上司)に言いつけて、叱ってもらう。」と言った考え方ではダメなのです。同じ大人同士の対等な付き合いをしないといけません。

ティール組織が日本人の性質に合ってない部分です。そして、今の日本全体に欠けている部分です。周囲を見回して空気を読んで自分の行動を決める、そんな行動しか取れない人はティール組織では生きていけないでしょう。

日本人に合った、その職場に合った導入方法があります。ピラミッド組織で社長がワンマンで仕切っている状態でも、社長の人間性により社員1人ひとりが生き生きして働いている会社もあります。

そういった名社長は、皆さん「文脈」を意識され非常に大切にされます。このことは「ティール組織」にも書いてあったので驚きました。日本独自の感覚ではなく世界共通だったわけです。

文脈:脈絡、状況、コンテクストのこと。コミュニケーションの基盤となる文化の共有度合いといった意味で使われます。また、「ハイコンテクスト文化」とはコンテクストの共有性が高く、一つひとつ言葉で説明しなくても察し合うことでわかる文化のこと

職場は、活動、人間関係、文脈という三つのエネルギー場に分かれている

“『生きている組織』(未邦訳/TheLivingOrganization)の中で、ノーマン・ウルフは、職場は活動、人間関係、文脈という三種類のエネルギー場に分かれているという鋭い見解を披露している。活動についてウルフは、「私たちが何を、どのようにするか」という行動に注がれるエネルギー(活力)と定義している。人間関係とは、「私たちが何を、どのように言い、お互いにどう関わっていくか」というほかの人々とのやりとりに注がれるエネルギーのことだ。それに対して、文脈とは、組織全体に社員がつながることの意味や目的に宿るエネルギーだ。”

英治出版 「ティール組織」第3部第1章 P418 CEOの役割を眺める別の方法 より

「活動」とは、「私たちが何を、どのようにするか」という行動に注がれるエネルギー

「人間関係」とは、「私たちが何を、どのように言い、お互いにどう関わっていくか」というほかの人々とのやりとりに注がれるエネルギー

「文脈」とは :組織全体に社員がつながることの意味や目的に宿るエネルギー

オレンジ組織:「活動」こそがすべて。リーダーは、問題解決や意思決定、トラブルへの対処などに全精力を傾ける。「人間関係」は必要悪だが、個人間に摩擦が生じれば生産性低下の恐れがあるため、ある程度時間を使う必要がある分野と認識。「文脈」は、ほとんど意識されない。

ティール組織:「文脈」と「人間関係」の両分野に入り込む必要がある。残りの時間を「活動」の場に使う。しかし、「活動」に集中しているときでさえ、同時に「文脈」と「人間関係」の領域に気を配る。(自分の主張が自主経営、全体性、存在目的といったティールの突破口を支えているのか、崩しているのか)

ティール組織を導入しようとしても上手くいかない、=形だけ真似ている状態になっている組織の場合は、上記の切り口で現状を把握してみてください。「全体性」がまだ不十分だと分かってくると思います。

大切なのは方法論でなく、正しいところにエネルギーを使うこと

「人間関係」が周囲との関わり方、「自主経営」と「全体性」に関係深い部分です。従来の組織、オレンジ組織がいかに問題の多い組織構造かよく分かりますね。逆に言えば、「文脈」をしっかり意識しながらオレンジ組織を「水平的に」改善していけば少しは住みよい環境が作れることをご理解頂けますでしょうか?

「人間関係」が周囲との関わり方、「自主経営」と「全体性」に関係深い部分です。従来の組織、オレンジ組織がいかに問題の多い組織構造かよく分かりますね。逆に言えば、「文脈」をしっかり意識しながらオレンジ組織を「水平的に」改善していけば少しは住みよい環境が作れることをご理解頂けますでしょうか?

一例を挙げます。小規模の組織でレッドまたはオレンジパラダイムで回っていたとします。もっと各自が積極的に動けるようにと思いティール組織を導入しました。形である「自主経営」を導入して若手社員がのびのび動き出した気がします。ただある程度動き出すと「そんな話聞いてないよ」という声が先輩社員から聞こえ始めました。この時期に手を打てば「やはりティール組織はダメだった」にはなりません。冷静に職場の人と人との交流を分析してください。「活動」しか存在しないのではありませんか?形が変わっただけでオレンジパラダイムのままですね。

形でなく本質的な部分を変容させるために「全体性」をしっかり学ぶ必要があります。それを職場で実現するために最も適した形が自主経営ですが、社員の成長度によってはピラミッド組織でレッドパラダイムのマネジメント手法の方が機能する場合もあります。

まずは、思考や活動のエネルギーが「文脈」と「人間関係」に十分に注がれていますか?「全体性」を納得できるところまで高めるには「文脈」と「人間関係」をどうすればいいのか?現状のリソースで最善の状態、無理なく機能する環境を作ることが目的です。その方法として今はレッドパラダイムのマネジメント手法を使ってもいいと思います。方法はケースバイケースで無数にあります。

スタートアップの小さな会社、社員20人以内の会社など、社員が少ない今のうちに、「文脈」を意識して「社員のふるまい方」を明文化されることをお勧めします。

コメント