1.ティール組織の組織文化は自然発生的に生まれる

ティール組織の組織文化は、社長の個人的な規範や関心事によって決まるのではなく、環境内の社員活動において自然発生的に生まれると言われています。

現在多くの組織がオレンジ組織で運営されており、問題を抱え病んでいる状態を改善するには、組織文化を改善し、維持することに多大な労力を必要としています。

つまり、ティール組織の環境を維持することに社長は非常に労力(主に気力)を費やすことになりますが、維持された環境内で社員はのびのびと自由に振舞え無理なく理想の環境を作れるのです。

そういう意味では、やはりティール組織は現時点で「理想の組織」と言えます。

「ティール組織」(英治出版)ではこの理由を、ウィルバーの「四象限モデル」を使い、非常に分かりやすく説明してあるのでご紹介します。

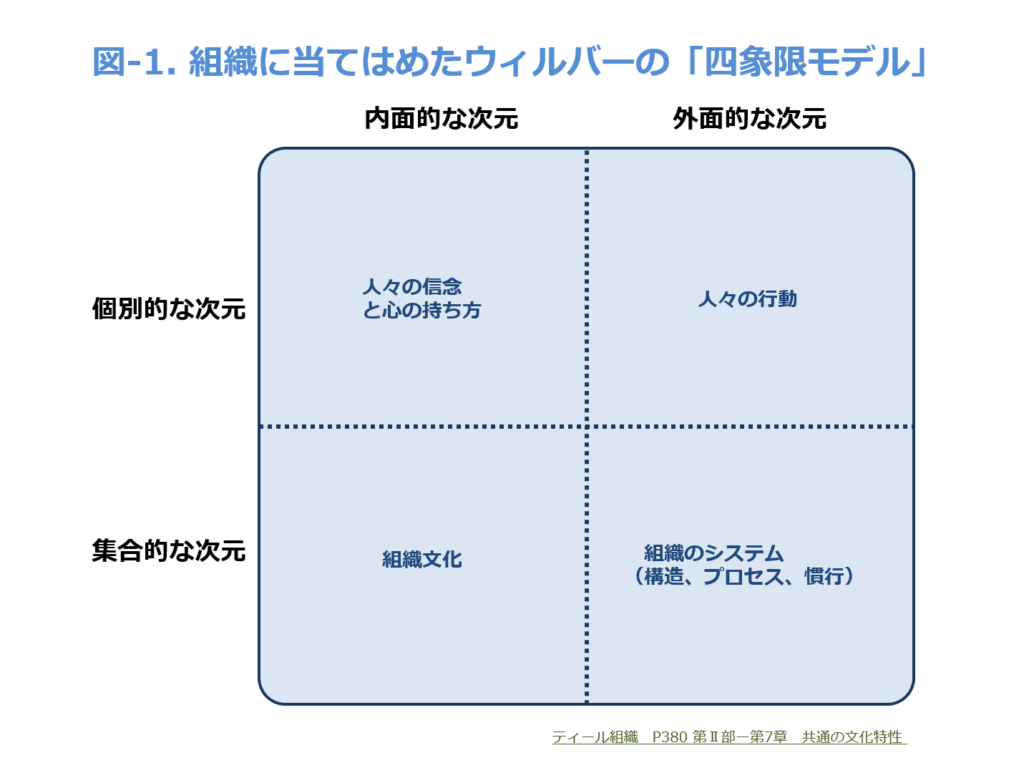

2.組織に当てはめたウィルバーの「四象限モデル」

ウィルバーは、あらゆる現象には4つの面があり、4つの角度からアプローチできると、主張しています。

現象を外側(手触りがあり、測定できる外面的な次元)から客観的に眺めると同時に、内側(思考、感覚、感情といったつかみどころのない内面的な次元)から感じる必要があり、4つの次元のすべてから眺めたときに、初めて「現実の総合的な把握」ができると言っています。

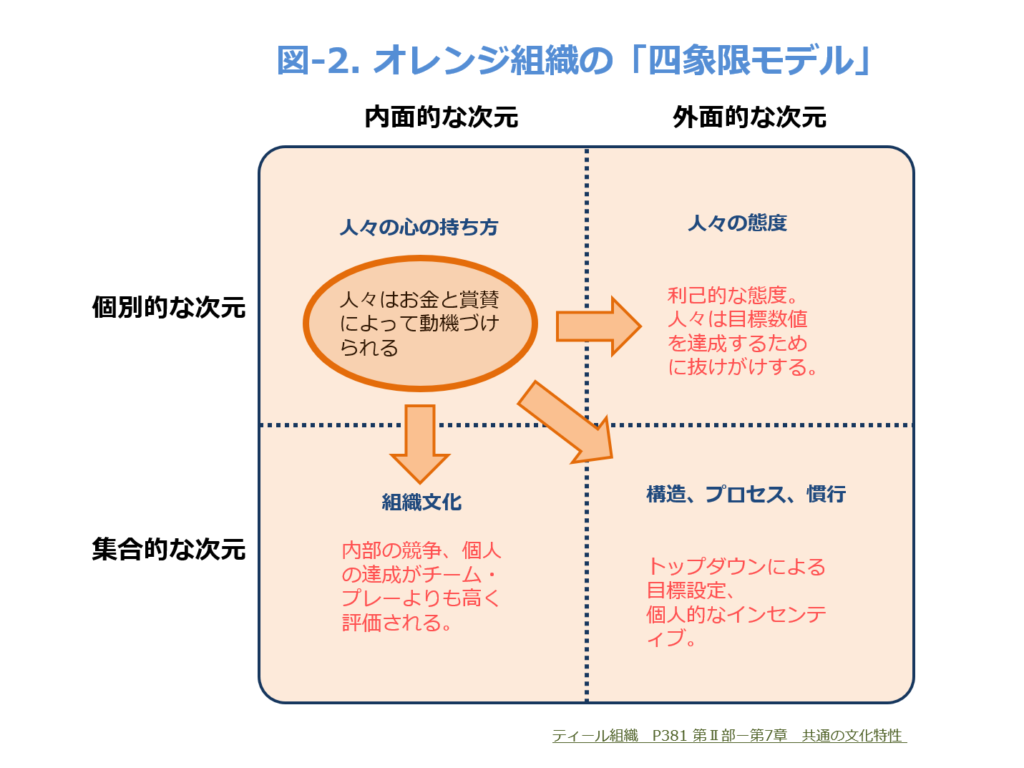

3.オレンジ組織の「四象限モデル」

オレンジ組織では、人々はお金と地位によって動機づけられます。

左上の心の持ち方から残りの3つ、文化、行動、システムに影響を及ぼしていきます。

本人がモチベーションを保ってがんばれるときはいいのですが、ひとたびこの競争に負けたときは、3つの象限の文化、周囲の人々の行動、システムは、(左上の)本人を攻撃してきます。図の矢印3本が逆の方向に責めてきます。

たとえ周囲の社員が労いサポートしようとしても、組織環境は「負け組」の烙印を押し、自分らしさを表現する場が見つからずに居場所を失う可能性があります。

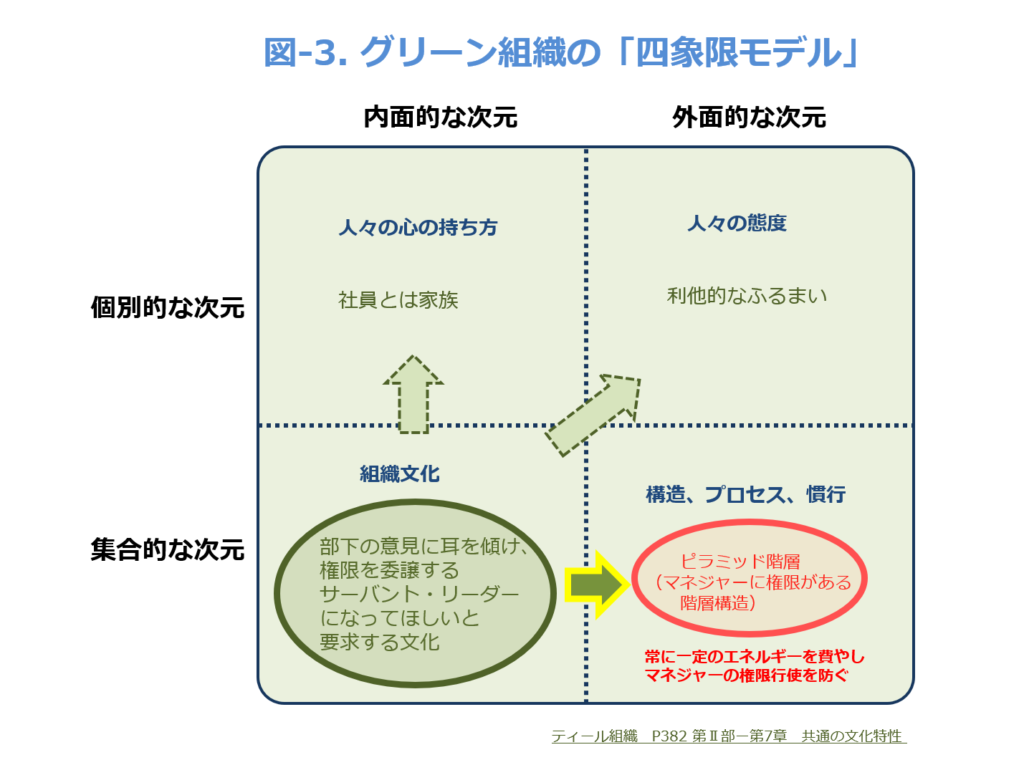

4.グリーン組織の「四象限モデル」

グリーン組織は、心の持ち方と文化という内面的な次元に注意を向けます。

但し、組織構造がオレンジ組織の階層構造の場合は、大きな矛盾が存在します。マネジャーに権限がある階層構造でありながら、その武器を使わない文化を浸透させようというのです。

部下の意見を聴き、権限を委譲するサーバントリーダーシップを組織文化として根付かせるには、多大なエネルギーが必要になります。この努力をやめれば、このグリーン組織はすぐにオレンジ組織に戻ってしまいます。

優秀で人間的にも尊敬できるカリスマ社長のおかげで組織が大きく改善し、オレンジ組織の組織構造のままで、グリーン組織になった企業も、社長が代わったり、その維持のための努力を怠れば、また元の状態に戻ってしまいます。

つまり、左下の象限と右下の象限、組織文化と構造が反発しあっているからです。このことをよく理解した上で、オレンジ組織のままでも右下の象限である構造、プロセス、慣行を手直しすれば、少しは反発を減らすことができるかもしれませんが、十分な検討が必要となります。

具体的には、左上は、社員一人ひとりへのコーチング、右上は、組織内の求められるコンピテンシー明確化、コミュニケーションスキル向上の指導と研修、右下は、パワハラやセクハラを防止する規約や評価制度、評価制度そのものの大幅変更、等です。

つまり、四象限とも、確固たるポリシーのもとで、緻密に計算して細かく軌道修正して本質的な矛盾による歪を最小限に抑える努力が必要です。

50 人以下の会社組織で、カリスマ的社長が業務も組織運営も仕切って行う体制に導入するのが最適です。また大企業で事業部長や営業所長が仕切り、権限の及ぶ範囲で限定的に運用することも可能かと思います。横のネットワークで草の根的に広げる気力があれば、全社レベルに展開することもありますが最終的には利益を追求するオレンジ組織では失敗の可能性が大きいようです。

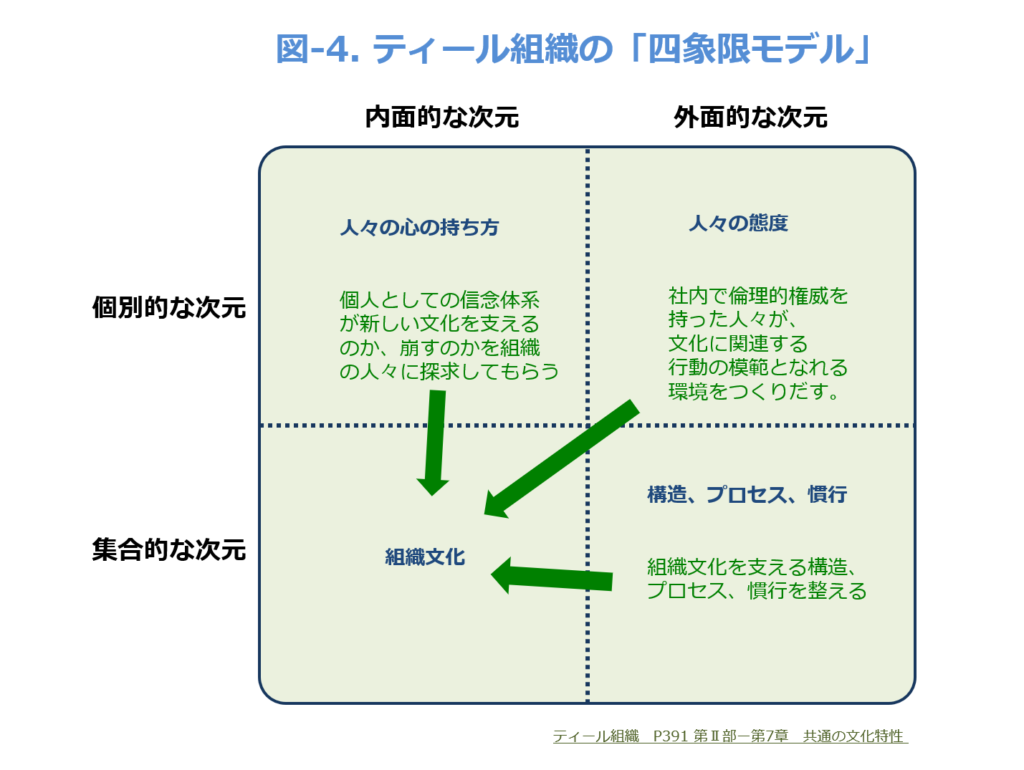

5.ティール組織は、組織内環境は非常に快適で効率的

ティール組織がいかに無理がなく、自然体で過ごせるかは以上の説明でもお分かりかと思います。

内面と外面は、文化と制度は、協力し合い、ストレスのない環境となります。マネジャーが武器を持っていなければ、武器を使わない文化を作り維持する必要もないのです。文化は自然に表れ、進化していきます。それに社長の考えを加えたり、何かを強制する必要はないのです。

グリーン組織は、できるだけストレスのない環境を作るために細かな約束が必要になります。そして、部下の指導育成についても労力を費やす必要があります。緊急時には強権発動しないといけない懸念が付きまとうため、そうなることを未然に防ぐことが重要であり、部下のリーダーシップ育成のさじ加減が課題となります。

ティール組織は、その懸念がないのです。個人の意識としては、本当に自由にのびのび動けるし、学びたいことがあれば自由に学べるのですから。そして、そこにいる社員が代われば集合体としての組織文化は自然に変化し続けるのです。

良いことばかりのようですが、ティール組織は入社して半年程度で1割近くの新卒/中途採用者が退職するようです。グリーン組織は「実はオレンジ組織の価値観を50~70%ぐらいグリーンの仮面の裏に隠し持っている人」でもなんとか居続けることができます。でもティール組織になると、その仮面を外さないとやっていけないのです。また、一人一人が「紛争のプロセス」を使って組織に相応しくない言動に声を上げて正していかないといけません。見て見ぬふりしたり、誰からやってくれるだろうという気持ちでは健全な環境は保てないのです。

オレンジ組織は「機械の組織」であり、四象限モデルの上半分の「心の持ち方」や「態度」に無頓着です。グリーン組織は倫理観からやや型にはまったルールとして模範を示します。ティール組織は指針は「自分自身の心の持ち方」こそがすべてです。常に周囲と協働し、その在り方を模索し続けることを要求されます。

正解はありません。無難にやり過ごすことが出来る仮面などありません。素顔で周囲と接しアドバイスをもらい、自分の意見を周囲がほぼ合意してくれること。人とコミュニケーションを取ることが前提です。人の話を聴く、他人を気遣いながら自分の意見を伝える、この人間らしいやりとりを苦痛に感じる人は去っていきます。「仮面を被り肩書の権威で人を使う環境」に帰っていきます。

これは悪いことではなく、合う合わないが明確になることで組織内が健全に保たれるわけです。オレンジ組織のように「腐ったリンゴ」に権力を持たせてしまい、そこにいる社員は(生産性はまだ落ちていなくても)精神的に辛くなり組織全体が腐るよりはよほど健全な環境です。

コメント