「たくさんの参加者を巻き込んで、アイデアや知恵、ビジョンを引き出すまったく新しい対話・会議手法」として、ホールシステムアプローチというファシリテーション手法が注目されています。

効果的な話し合いは難しい

普通の階層型組織では、従業員は上司からの指示に沿って、与えられた仕事をこなします。

勤務時間で多くの時間を割く「会議」は、業務の進捗状況を上司や関係者と共有するだけでなく、一緒に考える作業の場合もあります。

ある程度ルーチン化された会議なら、時間短縮や生産性を上げる工夫は出来そうですが、意見交換したり、答えを導き出す作業は時間がかかり、いいアイデアを引き出すことも難しいものです。

また、たとえ部下がオーナーとなり進めている場合でも、上司の力量によっては、部下が忖度しがちになります。上司が部下をサポートするつもりで、悪気なく意見を言っても、部下が逆らえない雰囲気の中ではやる気を失せさせるだけです。

感性豊かな管理職の中には、中途半端に部下に気を遣っても良い結果にならなかった過去の経験から、敢えて部下と距離を置く人もいます。上司は部下との関係は良好と思っていても、部下から見た上司は必ずしも関係が良好とはいえないのです。お互い悪気はないのですが、純粋に目標に向かって最適な解決策を考えられる環境を整える必要があります。

社内の全関係者が集まり、話し合うのはさらに難しい

稀に、問題発生時などに、社長が命じた経営陣や管理職がリーダーとなり、全関係部署を集めて改善活動を行う場合などの場合は、多くの組織でうまく会議を進行できません。

トップ層や管理職の主催者がつい仕切っていまい、一般従業員が自由な発想で発言することが出来ないのです。たとえ本音で話し合えたとしても、その後のフォローアップがされないと何も改善はされません。

かといって、草の根的活動で頻繁に従業員全員が参加する話し合いは、日常のルーチン業務を止めることになり、失うコストは莫大になります。

そのため、トップ層と連係した「選ばれた」一部リーダー達が仕切り、ほとんどの従業員は、大人しく指示されたことをコツコツこなすことに専念していました。

全員で話し合い、新しいアイデアを絞り出す

しかし近年、世の中の変化のスピードが速くなり、トップ層が持つ情報を一般従業員と共有しないと実務に支障が出ることが増えました。一部リーダーだけが考え、従業員はその指示通りに動くだけでは追いつかなくなり、従業員一人ひとりが自分で判断して、迅速に行動することが要求されるようになったのです。

自分で考えて行動できるようになれば、従業員のストレスが減り、モチベーションが上がり、楽しみながら行動できるようになります。

このような職場環境を実現するための話し合い、「関係者全員が一堂に会し話し合う手法」を「ホールシステムアプローチ」と言います。

なぜ、ホールシステム・アプローチが優れているのか?

ホールシステム・アプローチは’80年代に米国で開発され、60種類以上の方法があるとされ、そのどれもが、「全員が納得できる解を探していくこと」を目的としています。

共通の特徴は、下記のとおりです。

①ファシリテーターやリーダーの力量に頼らないしくみ

②ダイアログをベースにしている

③関係者をできるだけ幅広く参加させる

④参加者の自主性・自律性を引き出す

⑤新しい発想を創造させる

⑥相互理解を深め、協調的な思考の向上を促す

今まではこんな先入観が、経営者側と従業員側にありました

経営側:

・従業員は信用できない

・言われたことしかできない

・目を離したらサボる

・不正を行う

・文句や権利の主張ばかり言う

・責任は取らず、上司と会社のせいにしたがる

・優秀な一部の従業員に仕切らせた方が効果的に迅速に解決する

従業員側:

自分達の苦手な分野は自覚していて、多少卑屈になっている

・視座が低く、経営目線で思考したり、会話できない

・自分の職場に限定した問題定義と解決策しか考えられない

・リーダーシップを発揮するやる気もスキルもない

上層部への不満

・幹部は面倒な仕事ばかり現場に押し付けてくる

・最後のしわ寄せが来るのはいつも現場

・要領の良い者が上層部に気に入られ、真面目にやっている者は損をする

・意欲を思って自発的に仕事をしても損するだけ

・暇な幹部と違って現場は忙しいので話し合いなんかしている時間はない

・たまに幹部と話し合っても彼らは真剣に良くしようとはしない

・勝手に幹部が決めた一部メンバーだけで改善作業をするので、

自分達の意見が繁栄されない

この両者の先入観を改め、効果的な会話を引き出すために、ホールシステム・アプローチはどう対応しているのでしょうか?

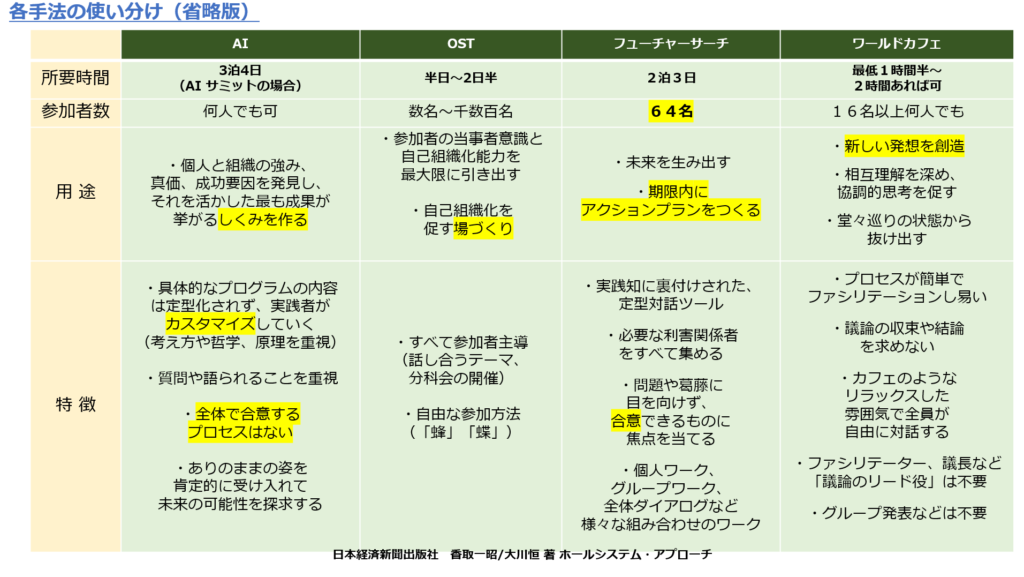

次に主なホールシステムアプローチの4つの手法をまとめてみました。

参考文献:香取一昭、大川恒 『ホール・システムアプローチ』

日本経済新聞出版社.2011年

①ワールドカフェとは?

特徴:

・新しい発想を創造させるための、落ち着いた空間を構築する

・相互理解を深め、協調的な思考の向上を促す

・プロセスがシンプルで、2~3時間程度で実施可能

・結論を求めない

会議方法:

・少人数のグループに分かれ、カフェのようなリラックスした雰囲気の中で自由に対話

・20~30人から1000人以上でも参加可能

・何度かメンバーをチェンジさせ、アイデアの他花受粉を行う

・「議論の収束」を求めたり、結論を導き出すことを要求しない

効果:

・それまでいつも堂々巡りで同じレベルの議論をしていたチームが、新たな示唆や互いのポテンシャルを引き出し、直面するチャレンジや課題への新たな糸口を発見できる

・内部での限られ固定化した視点ばかりだったところに意見交換をすることで、モチベーションUPや、自分達の取り組みの価値を再認識できる

②OST(オープンスペース・テクノロジー)とは?

特徴:

・参加者の当事者意識と自己組織化能力を最大限に引き出し、全員が納得できる合意を目指す

・下記の2つの仮説に沿って運用

①人は、自分が本当にやりたいと思ったことに取り組むとき、最大限の能力を発揮する

②参加者が内発的な動機から自発的に行動するため、ファシリテーターは会議をコントロールせず、参加者に自由に行動させる

会議方法:

・参加者は5人~1000人まで、自主参加、自発的な自己選択に委ねられる

・話し合うテーマも含めて、すべて参加者主導で決めていく

・「何のためにこのOSTを開催するのか」という「目的」を明確にする

・一人ひとりが関心を持つすべての課題が取り上げられる

・複数のテーマの話し合いを同時開催し、別の会議へ自由に移動してもよい

効果:

・みんなが主体性を取り戻す

・組織の中の信頼関係が強まる

・会社の目指す方向性や戦略が共有化される

・経営層と社員の間の意識の乖離が埋まる

・自分から何かを提案したり、積極的に周りに働きかけられるようになる

③AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)とは?

特徴:

・個人と組織の強みや価値を発見し、それらの可能性を活かした最も成果が上がるしくみを生み出す

・組織が最善の状態のときの根源的な要因(強み、価値、能力、可能性など)について探求(=ポジティブコア)し、共有

・アプローチは①ポジティブコア→②可能性→③実現方法→④変革の取り組みの持続

(従来の問題解決アプローチは、①問題特定→②原因分析→③解決方法検討→④行動計画作成)

会議方法:

①肯定的なテーマの選定

ネガティブな言葉で表現された課題はポジティブな表現に言い換える

②ディスカバリー(ポジティブコアを探す)

参加者へのインタビューが行われ、ポジティブコア(個人や組織の強みや潜在力)が見い出されていく。問題や課題、否定的な現象は語られない

③ドリーム(可能性を思い描く)

発見されたポジティブコアが発揮されたら、どのような未来になるかを話し合い、理想的な未来の姿を思い描き、寸劇などの形で表現。

日頃経験し感じているさまざまな制約条件などに縛られず、自由な発想で未来の可能性について思い描く

④デザイン(実現方法を考える)

・それを実現するために何が必要なのかについて話し合い、具体的な行動を洗い出し、その実現に向けて共に検討する実行チームを編成

・全体で合意するプロセスはない(フューチャーサーチは合意のためのコンセンサスが重視される)

・具体的プログラム内容は定型化されておらず、実践者がカスタマイズする(ツールを強調するのではなく、考え方や哲学、原理を重視するため)

⑤ディスティニー(変革の取り組みを維持させる)

如何にしてエンパワーするか、学ぶか、適応するか?

効果:

・ポジティブコアを引き出し参加者で共有することで、組織の新しい文化をつくり出す

・現状の制約条件に縛られることなく、変化へ向かう肯定的なパワーを生み出す

・参加者の視座が高まり、組織の全体性が高まる

・全員がコミットした持続的な成長プランをつくり出せる

④フューチャー・サーチとは?

特徴:

・過去と現在の状況を共有認識したうえで全員が理想とする未来を確認し、システム全体で協力しながらアクションプランの作成を行う

・全体システム(関係者全員参加)にこだわる。共通の目的に向かって、取り組んでいる関係グループを集める

・結果(行動)を生む出すことに重点を置いている。そのため「コモン・グラウンド」に全員が合意することを重視し、合意できないものは、その場での検討を避ける

・問題や葛藤に目を向けないのは、ポジティブな側面に目を向けることを重視するからではなく、合意ができなくなることを防ぐため

会議方法:

・利害が異なるステークホルダーも全て招く(OSTは自主参加)

・効果的なフィーチャーサーチとするためには、ステークホルダーの数は5~8グループとすることが望ましい。参加者数はステークホルダーの数の2乗になるので8グループの場合は64名。

・「2.5日間で実施し睡眠を2回とる」ことを強調。カスタマイズ非推奨。実践知に裏付けされた、定型化された対話ツール

・過去から現在にかけて起こっていることを全員で出し合いながら共有し、分析し、現状を把握(発見)していく

・「プラウド&ソーリー」というワークで、自分達が現在できていないことをリストアップする

・タスクに焦点を絞る。積極的にプロセスを管理する。構造化されている未来に向けた行動の時間枠の長さを定める

・コモン・グラウンドごとに宣言文を作成する。

効果:

・合意できるものに焦点を当てることにより、結果(行動)を生み出す

・個人ワーク、グループ・ワーク、全体討論を積み上げていくことにより、全体性を感じ取れる

・「理想的な未来のシナリオ」で、具体的なイメージを感じ取れる

・参加者が自主性を発揮して、自己組織化が起こる

4つの手法の使い分け

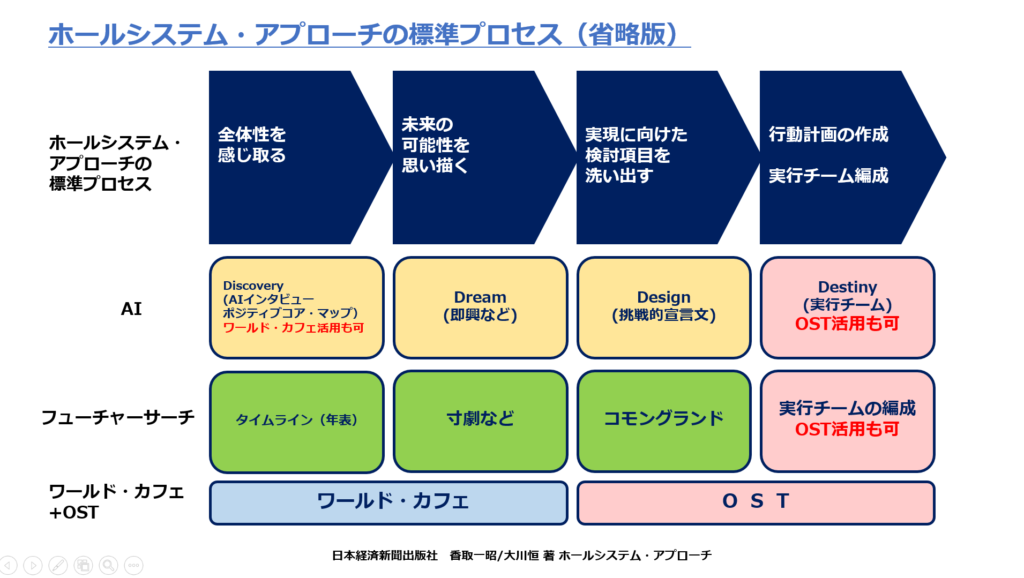

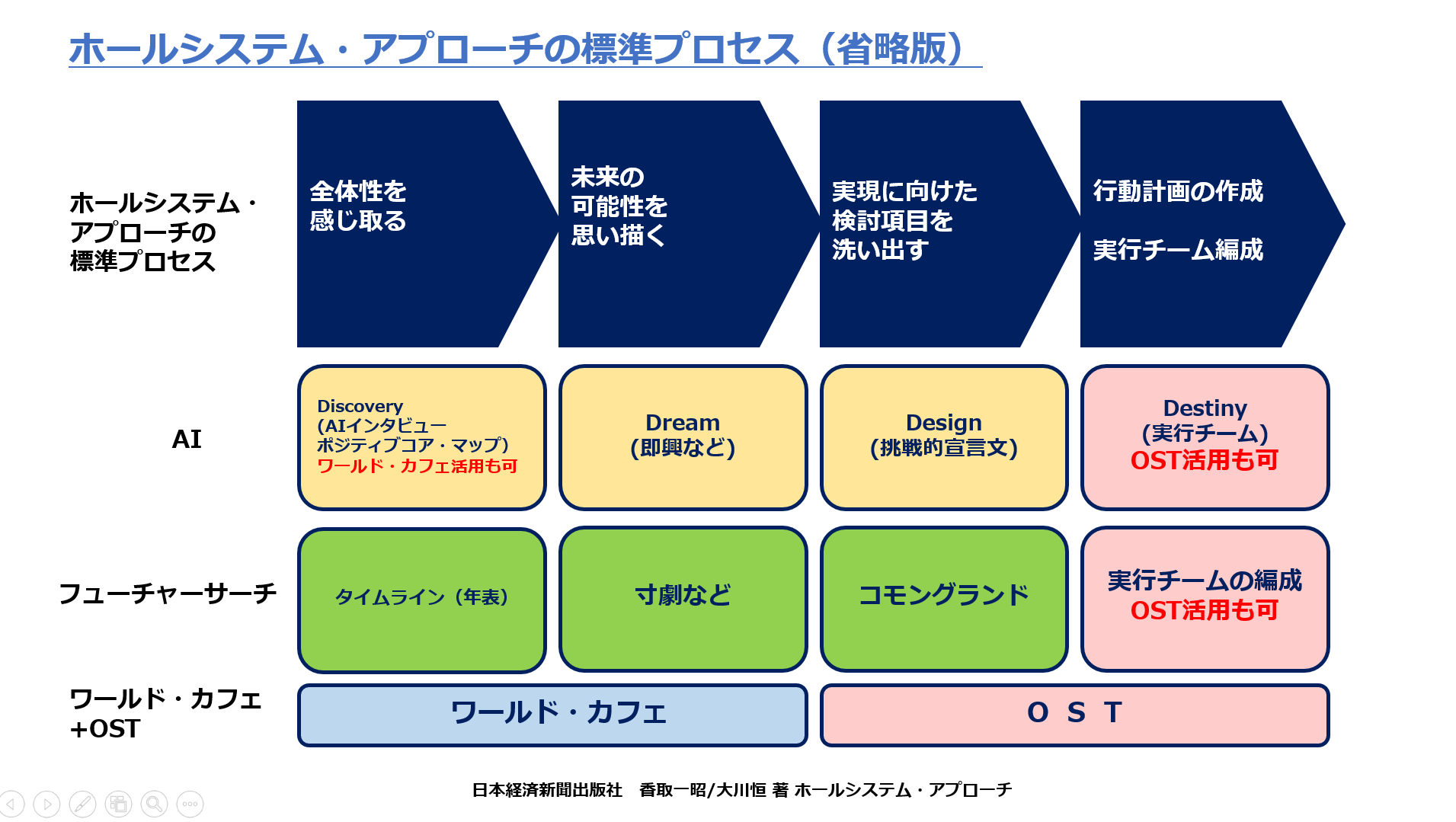

ホールシステムアプローチの標準プロセスは、①全体性を感じとる→②未来の可能性を思い描く→実現に向けた検討→行動計画の4つになります。

4つのツールの特徴を考えて別紙のような使い方をします。

ワールド・カフェ:シンプルで短時間で実施可能。アイデア出しや協力的な雰囲気つくりに向いています。

OST:複数の会議を飛び回れる自由さ。現場レベルの製品開発や拡販活動の具体的な打ち合わせなど。現場で自由に話し合える雰囲気を作るのに向いています。

AI:考え方や原理を重視するのでカスタマイズ可。合意より声明文の表現や言葉が重視。強みを語る。細かな施策検討でなく、経営戦略や組織のしくみ作りを語る場に向いている。

フィーチャーサーチ:カスタマイズ不可(睡眠を2回、完成された方法論を重視)。自分達が出来ていないことをリストアップ。コモングランドの合意を重視。期限の迫った全社活動、アクションプラン作りに有効。

まず最初の一歩は、人事部が企画して月一回のイベントとしてワールド・カフェを定着させてもいいかと思います。

次にOSTを使って、現場の問題解決検討を行うのが良いでしょう。

全従業員がホールシステムアプローチの精神、ダイアログや基本ルールに馴染んできたら、AIを使って、全社改革を話し合いましょう。

最後はフィーチャーサーチです。AIで理想の環境を語り合い共有し、全体性が高まってきたところで、目の前の現実に怯むことなく、合意できるものに焦点を当てて、前進するのです。

それぞれの長所に応じて上図のように組み合わせることも出来ます。

気楽に話せるワールド・カフェと前向きな気持ちでやる気が出るOSTを組み合わせて、現場の改善活動に使うことも出来ます。

同じく良いところ取りで、ワールド・カフェ→AI→OSTの組み合わせも可能です。

会議を開催するまでの準備をしっかりやれば、会議を仕切る人にファシリテーションスキルがなくても会議を成功させることも、ホールシステムアプローチの大きな魅力です。

コメント